少子高齢化や働き方改革が進む現代において、外部リソースの活用は企業にとって不可欠な経営戦略となっています。しかし、アウトソーシングと人材派遣、どちらが自社の課題解決に最適か、その違いを明確に理解しているでしょうか。

本記事では、両者の決定的な違いを、契約形態、指揮命令権、責任の所在、コスト構造、法的な側面から徹底解説します。この記事を読むことで、自社に最適な外部リソースの選び方が明確になり、偽装請負などのリスクを回避しつつ、業務効率化とコスト削減を実現する方法がわかります。

なぜ今、外部リソース活用が企業に求められるのか?

現代の企業を取り巻く環境は、かつてないほど急速な変化に直面しています。グローバル化の進展、デジタル技術の革新、そして社会構造の変化など、多様な要因が複雑に絡み合い、企業経営に新たな課題を突きつけています。このような状況下で、企業が持続的な成長を遂げ、競争力を維持していくためには、従来の経営資源の枠を超えた柔軟な対応力が不可欠です。外部リソースの活用は、まさにそのための戦略的な選択肢として、いま多くの企業から注目を集めています。

特に、日本においては、社会全体の構造変化が企業経営に直接的な影響を与えています。少子高齢化による労働力人口の減少は、業種や事業規模を問わず、多くの企業にとって深刻な人手不足という課題をもたらしています。また、政府主導で進められる働き方改革は、労働環境の改善を促す一方で、企業には新たな労働時間管理や多様な働き方への対応を求めています。

こうした背景から、企業は自社内ですべての業務を完結させるのではなく、外部の専門性やリソースを効果的に活用することで、経営の効率化、コスト最適化、そして事業継続性の強化を図る必要に迫られています。アウトソーシングや人材派遣といった外部リソースの活用は、単なるコスト削減策にとどまらず、企業の競争力を高めるための重要な経営戦略として位置づけられているのです。

少子高齢化・働き方改革がもたらす企業課題

日本社会は、少子高齢化とそれに伴う労働力人口の減少という構造的な課題に直面しています。これは、企業にとって慢性的な人手不足を引き起こし、新規採用の困難化、人材育成コストの高騰、そして既存社員への業務負担増大といった問題を生じさせています。特に、専門性の高いIT人材や特定のスキルを持つ人材の確保は、ますます困難になっています。

さらに、政府が推進する働き方改革も、企業に大きな変革を求めています。時間外労働の上限規制や有給休暇取得の義務化など、労働時間規制の強化は、従来の業務体制の見直しを不可避にしました。例えば、2024年問題として顕在化した物流業界の課題は、単一業界に留まらず、サプライチェーン全体にわたる業務遂行可能時間の制約として、多くの企業の事業継続計画(BCP)やサービス品質に影響を与えています。労務・人事・総務部門は、これまでの雇用制度やオペレーションスタイルの抜本的な見直しを迫られており、柔軟な労働力確保の必要性が高まっています。

このような状況下で、企業は採用難や人材育成コストの高騰、スキル人員の流動化、さらには社内ノウハウの分散・空洞化といった深刻なリスクに直面しています。属人的な業務プロセスが温存されれば、ビジネス・プロセス・リエンジニアリング(BPR)や業務標準化の妨げとなり、結果として現場の非効率化や生産性低下を招くことになります。

アウトソーシングを活用する際のポイントをまとめた資料をご用意しております。ぜひダウンロードして、お役立てください。

【お役立ち資料】委託前に知っておきたい、ヘルプデスクをアウトソーシングする際の重点ポイント

外部リソース活用の経営的意義

前述のような企業課題が山積する現代において、外部リソースの活用は単なる一時的な対応策ではなく、経営戦略の根幹をなすものとしてその経営的意義が大きく見直されています。企業が外部リソースを活用する主な目的は、自社のコア業務への集中と、それ以外のノンコア業務の効率化にあります。

具体的には、外部の専門企業が持つ高度な専門性や最新のノウハウを活用することで、自社内では実現が難しい業務の品質向上や効率化が可能になります。例えば、ITシステム運用、経理・総務業務、コールセンター業務などは、専門性が高く定型化しやすい特性を持つため、外部委託によってコスト最適化と生産性向上を同時に図ることができます。これにより、社内の貴重な人材を、企業の競争優位性を確立する戦略的なコア業務に集中させることが可能となり、企業全体の生産性と創造性を高めることにつながります。

また、外部リソース活用は、事業継続計画(BCP)の強化やリスク分散の観点からも重要です。災害時や予期せぬトラブル発生時にも、外部の専門チームが業務を継続することで、事業の中断リスクを最小限に抑えることができます。さらに、急速に進むデジタルトランスフォーメーション(DX)推進においても、外部のIT専門家やコンサルタントの知見をスポットで活用することは、変化の速いビジネス環境への迅速な適応を可能にし、企業の競争力強化に貢献します。

アウトソーシングの基本と活用ポイント

企業が直面する多様な経営課題を解決するため、外部リソースの活用は不可欠な戦略となっています。中でもアウトソーシングは、自社の強みを最大化し、競争力を高める上で極めて有効な手段です。ここでは、アウトソーシングの基本的な概念から、その活用における具体的なポイントまでを詳しく解説します。

関連の記事をご用意しております。ぜひご覧ください。

▼アウトソーシングにデメリットはある? 導入における注意点を簡単に解説

アウトソーシングの定義と仕組み

アウトソーシングとは、企業が自社で行っていた業務の一部または全部を、外部の専門企業やプロフェッショナルに委託し、その業務の遂行や運用・管理を任せる経営手法です。この委託は、一般的に業務委託契約(請負契約や準委任契約など)に基づいて行われ、成果物の納品や業務遂行自体に対して対価が支払われる形となります。

アウトソーシングの形態は多岐にわたり、特定の業務プロセス全体を委託するBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)、採用業務に特化したRPO(リクルートメント・プロセス・アウトソーシング)、企業グループ内で共通業務を集約するシェアードサービス、インターネットを通じて不特定多数に業務を委託するクラウドソーシング、ITシステム関連業務を外部に任せるICTアウトソーシングなどがあります。対象となる業務分野も幅広く、経理・財務・法務・人事・総務といったバックオフィス業務から、営業・マーケティング、IT開発、コールセンターなど、多岐にわたります。

アウトソーシングとBPOの違いについては、以下の記事でも詳しく解説していますので、併せてご参照ください。

▼BPOとは? アウトソーシングとの違いや導入ポイントなどを解説

請負契約・準委任契約の概要と法的位置づけ

アウトソーシングにおける業務委託契約は、主に「請負契約」と「準委任契約」の2種類に大別されます。それぞれの契約形態には明確な違いがあり、法的な位置づけや責任の所在が異なります。

- 請負契約

特定の「成果物の完成」に対して報酬が支払われる契約です。例えば、システムの開発、ウェブサイトの制作、報告書の作成などが該当します。請負業者は、契約で定められた成果物を完成させる義務を負い、その成果物に欠陥(瑕疵)があった場合には、民法上の「瑕疵担保責任」を負うことになります。発注側が直接、請負業者の従業員に業務の指示を出すことは、原則として認められません。 - 準委任契約

特定の業務を「遂行すること」自体に対して報酬が支払われる契約です。法律事務や医療行為、コンサルティング業務などがこれに該当します。成果物の完成が直接の目的ではなく、契約で定められた業務を善良な管理者の注意をもって遂行する「善管注意義務」が受託者に課されます。請負契約と同様に、発注側が受託側の従業員に直接指揮命令を出すことはできません。

これらの契約形態において最も重要な点は、委託元(依頼側)が、アウトソーシング会社のスタッフに直接業務命令を与えることが原則として禁止されているという点です。これを無視して指揮命令を行うと、「偽装請負」とみなされ、労働者派遣法に違反する法的リスクが生じる可能性があります。業務の品質や納期、遂行に関する責任は、すべてアウトソーシング会社に帰属します。また、費用は人材の「時間」ではなく、業務遂行の内容や成果物に対して発生します。

アウトソーシングを検討する際は、契約内容を明確にし、個人情報保護やセキュリティ対策に関する合意も不可欠です。これらの制度やシステムを適切に導入することで、企業の業務効率化、人材活用の最適化、コスト削減、そしてBCP(事業継続計画)強化といった大きなメリットを享受できます。

アウトソーシング活用のメリット:専門性・効率性・コスト削減

アウトソーシングの活用は、企業に多岐にわたるメリットをもたらします。特に、専門性の活用、業務効率の向上、そしてコスト削減は、その代表的な利点として挙げられます。

- 専門的ノウハウ・高度なスキル・最新のITや業界知見の活用

アウトソーシング会社は特定の業務分野に特化しており、豊富な経験と専門的なノウハウ、高度なスキル、最新のITツールや業界知見を保有しています。これにより、自社では確保が難しい専門性の高い業務を、高品質かつ効率的に遂行することが可能になります。 - 社内人材不足・スキルマッチ不足の解消、業務遂行力の強化

少子高齢化や労働力人口の減少が進む中、多くの企業が人材不足に直面しています。アウトソーシングは、必要なスキルを持つ人材を外部から迅速に確保し、社内のリソース不足を補う有効な手段です。これにより、業務遂行力を強化し、事業の停滞を防ぐことができます。 - 定型業務やプロセスの標準化・効率化の実現

アウトソーシングの導入は、業務プロセスを見直し、標準化・効率化を推進する良い機会となります。外部の専門家が客観的な視点で業務フローを改善し、無駄を排除することで、全体の生産性向上が期待できます。 - コア事業(戦略業務)への経営リソース集中による生産性向上

ノンコア業務や定型業務を外部に委託することで、自社の貴重な人材や経営資源を、企業の成長に直結するコア業務(戦略業務)に集中させることが可能になります。これにより、イノベーションの創出や競争力の強化に繋がり、企業全体の生産性を向上させることができます。 - 採用・教育・人件費削減、管理コスト抑制(コストダウン効果)

アウトソーシングは、自社で人材を採用・教育するコストや、人件費、社会保険料、福利厚生費などの固定費を削減する効果があります。また、業務管理にかかる間接的なコストも抑制できるため、全体的なコストダウンに貢献します。 - 事業拡大・BPR(業務改革)・組織改編・グループ経営への柔軟対応

事業の拡大や組織改編、大規模な業務改革(BPR)を進める際、アウトソーシングは柔軟なリソース調整を可能にします。必要な時に必要なだけ外部リソースを活用することで、変化に迅速に対応し、スムーズな事業展開を支援します。 - BCP強化やリスク分散、ITセキュリティ体制の強化

特定の業務を外部に委託することで、災害時や緊急時における事業継続計画(BCP)を強化できます。また、業務の属人化を防ぎ、リスクを分散させる効果も期待できます。特にIT関連業務においては、専門のセキュリティ対策を施したアウトソーシングサービスを利用することで、自社の情報セキュリティ体制を強化できます。

これらのメリットは、特に社内IT運用・ヘルプデスク、経理、総務、営業支援、マーケティング、個人情報管理、人事労務・採用(RPO)など、専門性が不可欠な分野で特にその威力を発揮します。

アウトソーシングのメリットについて、より詳細な情報は以下の記事をご参照ください。

▼アウトソーシングについて徹底解説! サービスの内容やメリットを知ろう

アウトソーシング導入時の注意点とリスクマネジメント

アウトソーシングは多くのメリットをもたらしますが、導入時にはいくつかの注意点があり、適切なリスクマネジメントが不可欠です。これらの点を見落とすと、期待する効果が得られないばかりか、新たな問題を引き起こす可能性もあります。

- 準備・運用移行時の初期コスト、プロセス見直し・教育の負担

アウトソーシングを導入する際には、委託先選定、契約締結、業務プロセスの見直し、社内従業員への教育など、初期段階で時間とコストが発生します。これらの準備期間や移行プロセスにおける負担を事前に見積もり、計画的に進める必要があります。 - 業務遂行ノウハウが社内に残りにくい(ノウハウ空洞化リスク)

外部に業務を委託することで、その業務に関するノウハウや知見が社内に蓄積されにくくなる「ノウハウ空洞化」のリスクがあります。特に、将来的に内製化を検討している業務や、企業の競争力の源泉となる業務については、定期的な情報共有やマニュアル整備、知識移転の仕組みを構築するなど、ノウハウの空洞化を防ぐための体制強化が不可欠です。 - 情報セキュリティ、財務・法務リスク管理の徹底が不可欠

アウトソーシングでは、企業の機密情報(個人情報、財務情報、顧客データなど)を外部に開示するケースが多くあります。そのため、委託先の情報セキュリティ体制が十分であるか、適切なデータ保護措置が講じられているかを厳格に確認する必要があります。また、契約内容の不備や法規制(労働者派遣法など)への抵触がないか、財務・法務リスクを十分に評価し、管理体制を構築することが重要です。 - 指示系統・契約範囲(業務範囲)を曖昧にしないことが必要

アウトソーシングでは、委託元が受託側の従業員に直接指揮命令を出すことはできません。そのため、契約書で業務範囲、責任の所在、成果物の定義、納期、品質基準などを明確に定めることが極めて重要です。曖昧な契約は、偽装請負のリスクを高めるだけでなく、業務の遅延や品質低下、トラブルの原因となります。 - 委託先の品質管理やコンプライアンス体制・継続性の確認が重要

委託先の選定においては、単にコストだけでなく、その企業の品質管理体制、コンプライアンス遵守状況、事業の継続性、過去の実績などを総合的に評価する必要があります。長期的なパートナーシップを築くためには、信頼できる委託先を選ぶことが成功の鍵となります。 - 費用対効果の検討

アウトソーシングの導入を検討する際は、発生する委託費用だけでなく、準備期間や移行における初期コストも含め、長期的な視点での費用対効果を慎重に検討する必要があります。単なるコスト削減だけでなく、業務品質の向上、コア業務への集中による生産性向上など、多角的な視点から投資対効果を判断することが重要です。

アウトソーシングのデメリットや注意点については、以下の記事でも詳しく解説していますので、ご参照ください。

▼アウトソーシングにデメリットはある? 導入における注意点を簡単に解説

人材派遣の基本と活用ポイント

企業が外部リソースを活用する際、アウトソーシングと並んで選択肢となるのが人材派遣です。両者は社外の人材を活用するという点では共通していますが、その仕組みや契約形態、活用のメリット・デメリットには明確な違いがあります。ここでは、人材派遣の基本的な仕組みから、企業が活用する際の具体的なポイント、そして注意すべき法的な制約までを詳しく解説します。

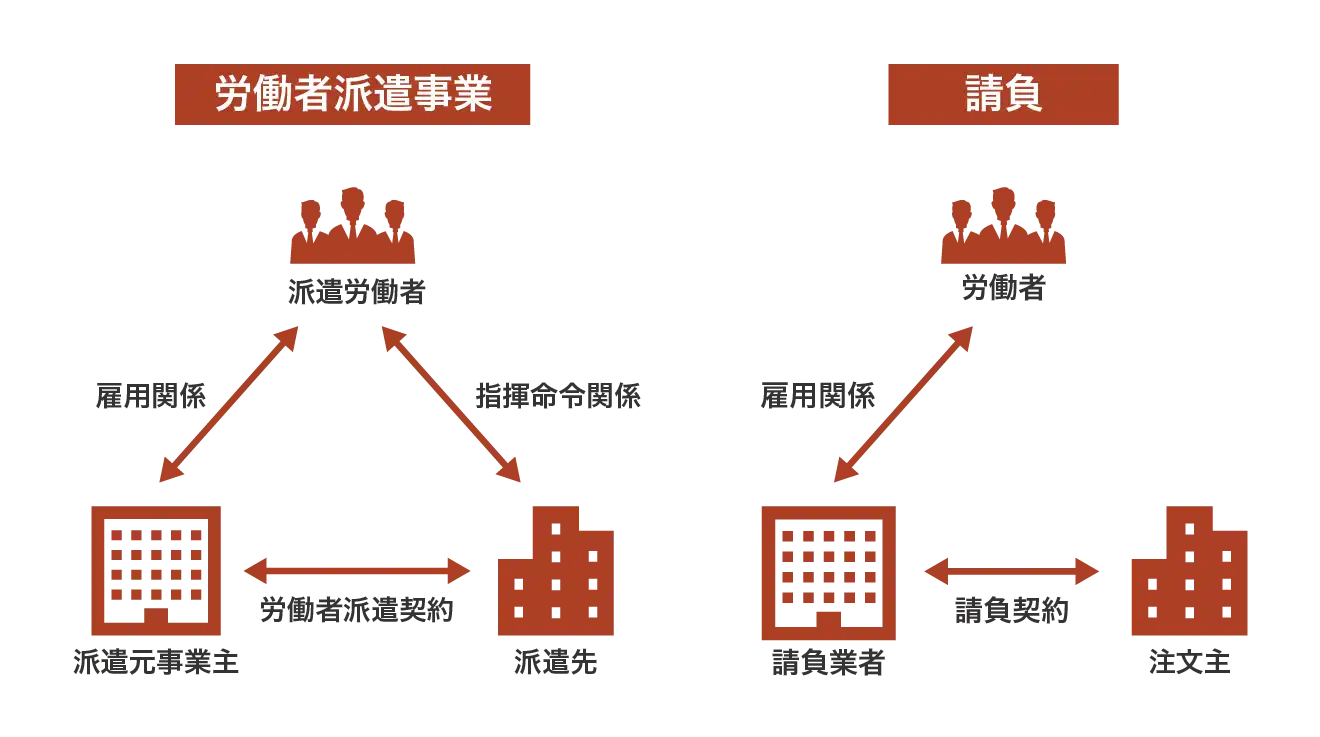

人材派遣の定義と仕組み

人材派遣とは、派遣会社(派遣元)が雇用する労働者を、別の企業(派遣先)に派遣し、派遣先の指揮命令のもとで業務に従事させるサービス形態を指します。このサービスは、企業が一時的または特定のスキルを持つ人材を迅速に確保したい場合に特に有効です。

人材派遣における関係性は、以下の三者で構成されます。

- 派遣元(派遣会社)

派遣労働者を雇用し、給与の支払い、社会保険の加入、福利厚生の提供など、雇用主としての責任を負います。 - 派遣先(企業)

派遣労働者に対して直接業務の指示・命令を行い、就業場所や労働時間などの管理を行います。派遣労働者とは直接的な雇用契約を結びません。 - 派遣労働者

派遣元と雇用契約を結び、派遣先で業務に従事します。

この三者関係は、派遣元と派遣労働者の間の「雇用契約」、そして派遣元と派遣先の間の「労働者派遣契約」という二つの契約によって成り立っています。派遣労働者は、雇用主である派遣会社から給与を受け取り、実際に働く企業である派遣先から業務指示を受けるという点が、人材派遣の最も特徴的な仕組みです。

労働者派遣法に基づく契約と指揮命令権

人材派遣事業は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」、通称「労働者派遣法」によって厳しく規制されています。この法律は、派遣労働者の保護と、派遣事業の健全な発展を目的としています。

労働者派遣契約は、派遣元と派遣先の間で締結され、以下の重要な事項を明確に定める必要があります。

- 派遣される労働者の業務内容

- 就業場所

- 派遣期間

- 派遣労働者の人数

- 指揮命令を行う者

- 労働時間、休日、休暇

- 安全衛生に関する事項

特に重要なのが「指揮命令権」の所在です。人材派遣では、派遣先企業が派遣労働者に対して直接的な業務指示を行うことができます。これは、アウトソーシング(業務委託)において委託元が受託先の従業員に直接指示を出すことが「偽装請負」のリスクとなる点と大きく異なります。しかし、派遣先が指示できるのは、あくまで労働者派遣契約で定められた業務範囲内に限られます。契約外の業務を指示したり、派遣労働者の同意なく業務内容を変更したりすることはできません。

また、労働者派遣法には、同一の組織単位(部署など)で同一の派遣労働者を受け入れられる期間を原則3年とする「派遣期間の制限」(いわゆる「抵触日」)が定められています。この期間を超えて同一の派遣労働者を受け入れ続ける場合は、直接雇用への切り替えを検討するなど、法的な対応が求められます。この期間制限には、専門業務や無期雇用派遣労働者など、一部例外も存在します。

労働者派遣法に関する詳細は、厚生労働省のウェブサイトなどで確認することができます。信頼できる情報源として、厚生労働省「労働者派遣事業」の情報を参照することをおすすめします。

人材派遣活用のメリット:柔軟なリソース確保と即戦力性

企業が人材派遣を活用することには、以下のような多くのメリットがあります。

- 柔軟なリソース確保

人材派遣の最大のメリットは、必要な時に必要なスキルを持つ人材を、必要な期間だけ確保できる点です。例えば、繁忙期の一時的な増員、社員の産休・育休による代替要員、あるいは特定のプロジェクト期間のみの専門人材など、企業の状況に応じて柔軟に人的リソースを調整できます。これにより、人件費を固定費ではなく変動費として管理しやすくなります。

- 採用・教育コストの削減

自社で正社員を採用する場合、求人広告費、採用選考にかかる時間、入社後の教育・研修コストなど、多大な費用と手間が発生します。人材派遣を活用すれば、これらのコストや手間を大幅に削減し、即戦力となる人材を迅速に確保することが可能です。派遣会社がスキルや経験を考慮して最適な人材を選定してくれるため、採用ミスマッチのリスクも低減できます。

- 即戦力性の期待

派遣会社は、特定のスキルや経験を持つ人材を多数登録しています。そのため、企業が求める専門性や経験に合致する人材をピンポイントで派遣してもらうことができ、入社後すぐに業務に貢献してくれる即戦力としての活躍が期待できます。これにより、業務の立ち上がりを早め、生産性向上に直結させることが可能です。

- 直接的な指揮命令による業務効率化

人材派遣では、派遣先企業が派遣労働者に対して直接業務指示を行えるため、自社の業務フローや指示系統にスムーズに組み込むことができます。細かな進捗管理や、イレギュラーな事態への迅速な指示出しが可能となり、業務の円滑な遂行と効率化が図れます。

- 紹介予定派遣による採用リスクの軽減

「紹介予定派遣」という制度を活用すれば、一定期間派遣社員として就業してもらった後、企業と派遣労働者の双方が合意すれば直接雇用に切り替えることができます。これにより、採用前に実際の業務遂行能力や企業文化への適応度を見極めることができ、採用後のミスマッチリスクを大幅に軽減することが可能です。

これらのメリットを最大限に活かすことで、企業は人手不足の解消、業務効率の向上、そして経営の柔軟性を高めることができるでしょう。

人材派遣活用時の注意点と法的制約

人材派遣は企業にとって多くのメリットをもたらしますが、その活用にはいくつかの注意点と、労働者派遣法に基づく法的な制約が存在します。これらを十分に理解しておくことが、トラブルを避け、円滑な運用を行う上で不可欠です。

- 派遣期間の制限と直接雇用の検討

前述の通り、労働者派遣法では、同一の派遣労働者を同一の組織単位で受け入れられる期間は原則3年と定められています(事業所単位の期間制限もあり)。この期間を超えて同じ人材を継続して確保したい場合、企業は正社員や契約社員、無期雇用派遣社員として直接雇用に切り替えるなどの対応を検討する必要があります。この期間制限を無視して派遣を受け入れ続けることは、違法行為となり、罰則の対象となる可能性があります。長期的な人材計画を立てる際には、この期間制限を考慮に入れることが重要です。

- 業務範囲の限定と契約内容の遵守

派遣労働者に指示できる業務内容は、労働者派遣契約で明確に定められています。契約で定められていない業務や、契約範囲を超えるイレギュラーな業務を指示することはできません。もし契約外の業務を恒常的に指示した場合、偽装請負とみなされるリスクが生じる可能性があります。そのため、派遣契約を締結する際には、業務内容を具体的に、かつ明確に定義し、派遣元と派遣先の双方で認識を一致させることが極めて重要です。

- ノウハウの蓄積と属人化のリスク

派遣労働者は、契約期間が終了すれば他の職場へ移動する可能性があります。そのため、特定の派遣労働者に業務ノウハウが集中しすぎると、契約終了時にノウハウが社内に残りにくくなる「ノウハウの空洞化」リスクが生じます。これを防ぐためには、業務のマニュアル化や、社内での情報共有体制の強化、あるいは正社員への技術移転計画などを積極的に進める必要があります。

- 費用対効果の検討

人材派遣の費用は、派遣労働者の時間単価に派遣会社の管理費や利益が上乗せされる形で設定されます。一時的な人手不足の解消には有効ですが、長期的に見ると正社員を雇用するよりもコストが高くなるケースも少なくありません。特に、定型的な業務や継続的に発生する業務を長期間にわたって派遣に依存する場合、費用対効果を慎重に評価し、アウトソーシングや直接雇用への切り替えも視野に入れるべきでしょう。

- 派遣労働者のモチベーション管理

派遣労働者は、派遣元企業に雇用されながら、派遣先企業で業務に従事するという特殊な立場にあります。そのため、派遣先での帰属意識が薄れたり、正社員との間に壁を感じたりすることが、モチベーションの低下につながる可能性もあります。派遣先企業は、派遣労働者もチームの一員として受け入れ、適切なコミュニケーションを図り、働きやすい環境を提供することが重要です。

これらの注意点と法的制約を理解し、適切に対応することで、人材派遣を企業の成長に資する有効な手段として活用することができます。

アウトソーシングと人材派遣の主要な違い

アウトソーシングと人材派遣は、どちらも外部リソースを活用する手段ですが、その本質的な違いを理解することは、企業が最適な選択をする上で不可欠です。ここでは、両者の主要な違いを、契約関係、業務指示、費用、法的規制、そして業務遂行の性質という5つの観点から詳細に比較します。

契約関係と責任の所在

アウトソーシングと人材派遣では、企業と外部リソース提供者との間の契約関係が大きく異なります。アウトソーシングは、特定の業務やプロジェクトの遂行を外部企業に委託する「業務委託契約」(請負契約や準委任契約など)に基づきます。この場合、業務の完成や遂行に対する責任は、業務を受託したアウトソーシング会社に帰属します。委託元企業は、契約で定められた成果物の納品や業務の完遂に対して対価を支払います。

一方、人材派遣は、派遣会社が雇用する労働者を、派遣先の企業に派遣し、その指揮命令下で業務に従事させる「労働者派遣契約」を締結します。この場合、派遣社員と雇用関係を結ぶのは派遣会社であり、給与の支払い、社会保険、福利厚生などの雇用主としての責任は派遣元である派遣会社が負います。派遣先の企業は、業務遂行に関する指揮命令権を持ちますが、雇用責任は発生しません。

業務指示系統と管理方法

業務における指示系統と管理方法も、アウトソーシングと人材派遣の決定的な違いの一つです。アウトソーシングの場合、委託された業務はアウトソーシング会社が自社の責任と裁量で遂行します。委託元企業が、アウトソーシング会社の従業員に対して直接的な業務指示や勤務時間の指定を行うことは原則としてできません。委託元は、契約内容に基づいた進捗状況の確認や、成果物の品質チェックを通じて管理を行います。

これに対し、人材派遣では、派遣先の企業が派遣社員に対して直接、具体的な業務指示を行います。派遣社員は、派遣先の企業の指揮命令下で業務に従事するため、日常的な業務管理や進捗管理も派遣先の企業が行います。この柔軟性が、人材派遣の大きなメリットの一つです。

費用発生の根拠とコスト構造

費用発生の根拠とコスト構造も、両者を区別する重要な要素です。アウトソーシングでは、業務の完成や成果物の納品、または特定の業務プロセスの遂行に対して対価が発生します。これは、多くの場合、プロジェクト単位や月額固定費用、あるいは成果に応じた料金体系が採用され、人材の労働時間そのものに費用が発生するわけではありません。初期費用や、業務プロセスの見直しに伴うコンサルティング費用などが発生することもあります。

一方、人材派遣では、派遣社員が実際に労働した時間に対して費用が発生します。これは、派遣社員の時給(または日給・月給)に派遣会社の管理手数料が上乗せされた形で請求されます。必要な期間だけリソースを確保できるため、繁忙期など一時的な人手不足の解消に適しており、コストも労働時間に応じて変動します。

法的な規制と偽装請負リスク

法的な規制と、それに伴うリスクは、アウトソーシングと人材派遣を使い分ける上で最も注意すべき点です。アウトソーシングは、主に民法や商法に基づく業務委託契約(請負契約、準委任契約など)が適用されます。この契約形態において、委託元企業が受託企業(アウトソーシング会社)の従業員に対して直接的な指揮命令を行った場合、「偽装請負」とみなされるリスクがあります。偽装請負は、実態は労働者派遣であるにもかかわらず、請負契約の形式をとることで労働関係法令の適用を免れようとする行為であり、労働基準法や労働者派遣法に違反します。これにより、委託元企業が労働契約上の責任を問われたり、行政指導や罰則の対象となったりする可能性があります。

対して人材派遣は、労働者派遣法によって厳しく規制されています。主な規制として、派遣受入期間の制限(原則3年)、抵触日の設定、日雇い派遣の原則禁止、派遣禁止業務の指定などがあります。これらの法的制約を遵守しない場合も、派遣先企業が行政指導や罰則の対象となるため、適切な運用が求められます。人材派遣の活用を検討する際は、これらの法的要件を十分に理解しておく必要があります。

業務遂行の性質と成果物への関与

アウトソーシングと人材派遣は、業務遂行の性質と成果物への関与の度合いにおいても明確な違いがあります。アウトソーシングは、特定の業務プロセスやプロジェクト全体の「業務遂行そのもの」を外部に任せることを目的とします。そのため、最終的な成果物や業務の品質、納期に対する責任はアウトソーシング会社が負い、委託元は成果物の完成度に対して関与します。例えば、経理業務のアウトソーシングであれば、月次決算書の作成や給与計算の完了といった成果物が重視されます。

一方、人材派遣は、「人的リソース」の補充が主な目的です。派遣社員は、派遣先の企業の一員として、その指揮命令のもとで業務に従事し、労働力やスキルを提供します。業務の成果は、派遣社員個人の労働だけでなく、派遣先の組織全体の協力によって生み出されるものであり、成果物に対する直接的な責任は派遣先の企業が負います。例えば、一時的な事務作業の増加に対して事務員を派遣してもらうケースなどがこれに該当します。

自社に最適なのは? アウトソーシングと人材派遣の賢い選び方

アウトソーシングと人材派遣は、どちらが優れているというものではなく、貴社の具体的な状況や解決したい課題によって最適な選択肢が異なります。それぞれの特徴を深く理解し、目的やニーズに合わせて賢く使い分けることが、外部リソース活用の成功への鍵となります。ここでは、どのような場合にどちらのサービスが適しているのか、具体的なケースを交えて詳しく解説します。

「業務遂行」を任せたいならアウトソーシング

企業が特定の業務プロセスそのものを外部に委託し、成果物の品質や業務の遂行責任を外部の専門企業に求める場合は、アウトソーシングが最も適しています。これは、自社にその業務に関するノウハウが不足している場合や、専門性を要する業務を効率的に処理したい場合に特に有効です。

アウトソーシングが適している具体的なケースとしては、以下のような状況が挙げられます。

- 中長期的に安定した業務体制の構築が求められる場合

特定の業務を継続的に、かつ安定した品質で遂行したい場合に、専門企業に一任することで、社内の変動要因に左右されずに業務を継続できます。 - 定型業務や専門性の高い業務を効率化したい場合

経理の記帳業務、給与計算、人事の労務管理、ITシステムの運用・保守、コールセンター業務など、定型化されており、かつ専門的な知識やスキルが求められる業務は、アウトソーシングによって大幅な効率化と品質向上が期待できます。 - 採用や教育の工数を極力かけずに業務を進めたい場合

新たな人材を採用し、育成するには多大な時間とコストがかかります。アウトソーシングであれば、専門的なスキルを持つ人材がすでに揃っているため、即座に業務を開始でき、教育コストの削減にもつながります。 - 業務プロセス全体の改善や最適化を目指す場合

アウトソーシングベンダーは、その業務に関する豊富なノウハウと最新のツール、そして効率的なプロセスを持っています。単に業務を代行するだけでなく、業務フローの見直しや改善提案を通じて、貴社の業務プロセス全体の最適化に貢献します。

アウトソーシングを活用することで、貴社はコア業務に経営資源を集中させ、企業全体の生産性向上と競争力強化を図ることが可能になります。業務の進捗確認や成果物の受領が主な管理業務となるため、管理者の負担も軽減されます。

バックオフィス業務のアウトソーシングについて、さらに詳しく知りたい方は以下の記事もご参照ください。

▼バックオフィス業務とは? アウトソーシングのメリットや委託のポイントを紹介

「人的リソース」を補いたいなら人材派遣

一方、一時的な人手不足を解消したい場合や、自社の指揮命令下で業務を遂行させたい場合は、人材派遣が有効な選択肢となります。人材派遣は、特定の期間やプロジェクトにおいて、必要なスキルを持つ人材を迅速に確保できる柔軟性が最大のメリットです。

人材派遣が適している具体的なケースは以下の通りです。

- 人的リソースが必要な期間が限定されている場合

繁忙期の一時的な増員、社員の育児休暇や病気による欠員補充、特定のプロジェクト期間のみ必要な専門人材の確保など、期間が明確に定められている場合に適しています。最短1日から長期まで、必要な期間だけリソースを確保できるため、無駄な人件費を抑えられます。 - 指揮系統を自社に置きたい場合

派遣スタッフは貴社の指揮命令下で業務に従事するため、日々の業務指示や進捗管理を直接行いたい場合に適しています。定型業務だけでなく、イレギュラーな対応やマニュアル化が難しい業務においても、細やかな指示を出しながら業務を進めることができます。 - 即戦力となる人材を迅速に確保したい場合

急なプロジェクトの立ち上げや、特定のスキルを持つ人材が社内に不足している場合など、すぐに業務に取りかかれる即戦力を求める際に、人材派遣会社が保有する多様な人材プールから最適な人材を選定・派遣してもらうことが可能です。 - 自社社員との協業が不可欠な業務

チームでの共同作業が多く、密なコミュニケーションや情報共有が必要な業務では、自社の指揮命令下で動く派遣スタッフの方が、業務連携をスムーズに進めやすい場合があります。

人材派遣は、必要な時に必要なだけ人的リソースを補充し、柔軟な組織運営を可能にするための強力なツールです。ただし、労働者派遣法に基づく期間制限や、契約内容以外の業務指示ができないといった法的制約には注意が必要です。

複合的な課題解決のための使い分け戦略

企業が直面する課題は複雑であり、アウトソーシングと人材派遣のどちらか一方だけで解決できるとは限りません。両者のメリットを理解し、複合的に活用することで、より包括的かつ戦略的な課題解決が可能になります。

例えば、以下のような使い分けが考えられます。

- コア業務とノンコア業務の明確な切り分け

企業の中核をなす「コア業務」は、自社の社員が直接指揮命令を行い、ノウハウを蓄積すべき領域です。この場合、一時的な人手不足や特定のスキルを持つ人材の補充には人材派遣を活用し、社員の負担を軽減しつつ、コア業務への集中を維持します。

一方で、定型化されており、専門性が高くても自社の競争優位に直結しない「ノンコア業務」(例:経理、総務、ITヘルプデスクの一部)は、アウトソーシングによって外部の専門企業に委託します。これにより、業務品質の向上、コスト削減、社員のコア業務への集中を同時に実現できます。

- プロジェクトフェーズに応じた使い分け

新規プロジェクトの立ち上げ初期段階で、特定の専門知識を持つ人材が一時的に必要な場合は、人材派遣で即戦力を確保します。プロジェクトが軌道に乗り、定型的な運用フェーズに移行した際には、その業務プロセス全体をアウトソーシングに切り替えることで、長期的な安定運用とコスト効率化を図る戦略も有効です。

- コストとリスクのバランスを考慮した選択

アウトソーシングは、業務プロセス全体の委託となるため、初期費用や移行コストが発生する場合がありますが、長期的に見れば人件費や管理コストの削減、業務品質の安定化によるトータルコストの最適化が期待できます。一方、人材派遣は、人件費と手数料が主なコストとなり、必要な期間だけ費用が発生するため、短期的なコストコントロールに適しています。

また、偽装請負のリスクなど、法的な規制を正しく理解し、契約形態と責任の所在を明確にすることも重要です。アウトソーシングでは業務遂行責任が委託先にあり、人材派遣では雇用管理責任が派遣元に、業務指示権が派遣先にあります。

貴社に最適な外部リソース活用戦略を策定するためには、まず現在の業務内容、抱える課題、求める成果を明確にすることが不可欠です。その上で、アウトソーシングと人材派遣それぞれの特性を照らし合わせ、最適な組み合わせを検討することが重要です。

アウトソーシングの活用事例については、以下の記事も参考にしてください。

▼アウトソーシングとは? 委託事例や成功におけるポイントを紹介

最適なサービス選定や導入支援については、専門家への相談も有効な手段です。外部の知見を活用することで、自社だけでは気づけない課題や解決策が見つかることもあります。

▼BPOコンサルタントとは? 最適なアウトソースを実現

アウトソーシングで効果を発揮する業務例

アウトソーシングは、企業の多様な業務においてその効果を発揮します。特に、専門性が求められる業務、定型化されており効率化の余地が大きい業務、あるいは一時的にリソースが不足する業務において、外部の専門家や企業に委託することで、コスト削減、業務品質の向上、そして自社のコア業務への集中といった多大なメリットを享受できます。

ここでは、アウトソーシングが特に効果を発揮する代表的な業務例について、具体的にご紹介します。

バックオフィス業務(人事・経理・総務)

バックオフィス業務は、企業の運営に不可欠でありながら、直接的な売上には結びつきにくい間接業務です。これらの業務は定型化しやすく、専門知識が求められることが多いため、アウトソーシングの導入により大きな効果が期待できます。

人事関連業務

人事部門の業務は、採用から労務管理、人材育成に至るまで多岐にわたります。これらの業務の一部または全部をアウトソーシングすることで、人事担当者はより戦略的な業務に注力できるようになります。

- 労務管理業務

勤怠管理、給与計算、社会保険手続き、年末調整、福利厚生の管理など、法改正への対応や正確性が求められる定型業務は、アウトソーシングに適しています。専門知識を持つ外部委託先に任せることで、法的なリスクを低減し、安定した運用が可能です。 - 採用業務(RPO)

履歴書や職務経歴書のスクリーニング、面接日程調整、応募者への連絡、採用イベントの企画・運営など、採用活動における煩雑なプロセスを外部に委託するRPO(Recruitment Process Outsourcing)は、採用担当者の負担を軽減し、より質の高い採用活動に集中できる環境を整えます。特に、大量採用や専門性の高い人材の確保が必要な場合に有効です。

人事業務のアウトソーシングに関する詳細はこちらの記事もご参照ください。

事務をアウトソーシングするメリットや導入時の注意点などを紹介

経理関連業務

経理業務は、企業の財務状況を正確に把握するために不可欠であり、専門的な知識と厳密な管理が求められます。日々の仕訳や記帳から、月次・年次決算、税務申告まで、アウトソーシングによって効率化を図ることができます。

- 日常経理業務

伝票処理、経費精算、売掛金・買掛金管理、請求書発行など、日々発生する定型的な経理業務は、アウトソーシングによって業務の標準化と効率化が図れます。 - 決算業務・税務申告

月次・年次決算業務や消費税申告、法人税申告といった専門性の高い業務は、税理士事務所や経理専門のアウトソーシング企業に委託することで、法改正への迅速な対応と正確性の確保が可能になります。特に、年末調整など特定の時期に業務が集中する際には、外部リソースの活用が効果的です。

総務関連業務

総務業務は、企業の円滑な運営を支える多岐にわたる業務を含みます。備品管理や施設管理といった物理的な側面から、社内イベントの企画・運営、契約書管理、文書管理まで、アウトソーシングの対象となり得ます。

- 庶務業務

郵便物の発送・受領、電話応対、来客対応、備品の発注・管理、名刺作成、出張手配など、日常的に発生する細かな業務をアウトソーシングすることで、社員はより重要な業務に集中できます。 - 契約書・文書管理

契約書の作成補助、保管、更新管理、社内文書のファイリングやデジタル化といった業務も、専門のアウトソーシング企業に委託することで、情報の一元管理とセキュリティ強化に繋がります。

総務業務のアウトソーシングに関する詳細はこちらの記事もご参照ください。

総務アウトソーシングとは? メリット・デメリット、導入の注意点を紹介

営業・マーケティング支援業務

営業やマーケティングは、企業の売上やブランドイメージに直結する重要な業務ですが、そのプロセスには定型化できる部分や専門的な知見が必要な部分も多く存在します。アウトソーシングを活用することで、営業効率の向上やマーケティング活動の最適化が期待できます。

- 営業支援

テレアポによるリード獲得、インサイドセールス、顧客リストの作成・管理、営業事務(見積書・請求書作成、データ入力)、SFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理システム)の運用サポートなどが挙げられます。これらの業務をアウトソーシングすることで、営業担当者は顧客との商談やクロージングといったコア業務に集中でき、営業活動全体の生産性を高めることが可能です。 - マーケティング支援

Webサイトのコンテンツ作成・更新、SEO対策、SNS運用、メールマガジン配信、オンライン広告運用、市場調査、データ分析など、多岐にわたるマーケティング活動をアウトソーシングできます。特に、専門的な知識やツールが必要なデジタルマーケティング分野では、外部の専門家を活用することで、より効果的な戦略立案と実行が可能となり、リード獲得やブランド力向上に貢献します。

Webサイト運用の事例については、こちらのお役立ち資料もご参照ください。

【事例】属人化している業務をアウトソース。フローやマニュアル整備で業務の安定化

社内ITヘルプデスク・情シス業務

企業のIT環境が複雑化する中で、社内ITヘルプデスクや情報システム(情シス)部門の業務負担は増大しています。これらの業務をアウトソーシングすることで、IT人材の不足を解消し、社員の生産性向上とセキュリティ強化に繋げることができます。

- 社内ITヘルプデスク

従業員からのPC、スマートフォン、タブレットなどのデバイスに関する問い合わせ対応、ソフトウェアやシステムの操作方法案内、トラブルシューティング、アカウント管理、パスワードリセットなど、日常的なITサポート業務を外部に委託します。これにより、情シス部門は本来注力すべき戦略的なIT投資やシステム構築といったコア業務に専念できるようになります。また、24時間365日対応が可能なアウトソーシングサービスを利用すれば、社員はいつでもサポートを受けられるため、業務の停滞を防ぎ、生産性維持に貢献します。 - 情シス業務

IT資産管理、ネットワーク監視、サーバー運用・保守、クラウドサービスの導入・管理、情報セキュリティ対策の実施、システム障害時の復旧対応、ベンダー管理など、専門性と継続的な運用が求められる情シス業務もアウトソーシングの対象となります。外部の専門家を活用することで、最新の技術動向に対応し、より強固なITインフラとセキュリティ体制を構築することが可能となります。

ヘルプデスクや情シス業務のアウトソーシングに関する詳細はこちらの記事もご参照ください。

▼ヘルプデスクをアウトソーシング! メリット・デメリットや委託先の選定ポイント

▼情シス代行を解説! そのメリットと注意点とは?

テクバンのアウトソーシングの事例もぜひ参考にしてください。

【導入事例】一般社団法人漁業情報サービスセンター様 情報システム部門業務支援サービス

KLab株式会社様 情報システム部門業務支援サービス導入事例

まとめ:アウトソーシング活用で業務効率化を実現

アウトソーシングと人材派遣は、外部リソース活用の有効な手段ですが、その本質には明確な違いがあります。アウトソーシングは業務そのものを外部に委託し、成果物に対して責任を負う形式が主であり、専門性向上やコスト削減に寄与します。対して人材派遣は、必要な期間、特定のスキルを持つ人材を自社の指揮命令下で活用するもので、柔軟な人員補強や即戦力の確保に適しています。

「業務遂行」の課題解決を求めるならアウトソーシング、「一時的な人的リソースの不足」を補うなら人材派遣が適しているといえるでしょう。

両者の特性を理解し、法的な側面や偽装請負のリスクも考慮した上で、自社の課題に最適な選択をすることが重要です。

最適な外部リソース活用は、企業の生産性向上と競争力強化に不可欠です。

お悩みの際はテクバンまでお気軽にご相談ください。