Windows Server 2016のサポート終了に向けて

企業のITインフラを支えるWindows Server 2016が、2027年1月にサポート終了を迎えます。サポート期限が過ぎると、セキュリティや業務継続に大きな影響を及ぼすため、サポート終了日を迎える前に計画的な対応が求められます。

本記事では、Windows Server 2016のサポート終了日やサポート終了後にも使い続けるリスク、移行先の選択肢など、EOSL(メーカーサポート終了)対応について詳しく解説します。Windows Server 2016を利用している企業や、サーバーの移行先を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

EOSLについて詳しくはこちらの記事をご参照ください。

EOSLとEOLの違いとは? EOSやEOEもまとめて解説!

Windows Server 2016のサポート終了日

Windows Server 2016は、Microsoftが提供する企業向けサーバーオペレーティングシステム(以下OS)で、仮想化、セキュリティ、クラウド連携などに優れた機能を備えています。

2016年リリース以降、多くの企業で基幹システムやファイルサーバーとして導入されてきましたが、メインストリームサポートは2022年1月11日に終了しており、現在は延長サポート期間中です。この延長サポートも2027年1月12日で終了予定です。

| 製品名 |

サポート

開始日 |

メインストリームサポート

終了日 |

延長サポート

終了日 |

|

Windows Server 2016

|

2016年10月15日

|

2022年1月11日

|

2027年1月12日

|

|

Windows Server 2019

|

2018年11月13日

|

2024年1月9日

|

2029年1月9日

|

|

Windows Server 2022

|

2021年8月18日

|

2026年10月13日

|

2031年10月14日

|

|

Windows Server 2025

|

2024年11月1日

|

2029年10月9日

|

2034年10月10日

|

メインストリームサポートと延長サポートの違い

Microsoftでは、すべてのユーザーに「メインストリームサポート」と「延長サポート」の2段階サポートを提供しています。これらはそれぞれ提供期間やサポート内容が異なり、製品のライフサイクルと利用フェーズに応じたサポート体制が整えられています。

| 項目 |

メインストリームサポート |

延長サポート |

|

提供期間

|

発売から5年間

|

メインストリームサポート終了から5年間

|

|

新機能追加

|

〇

|

×

|

|

仕様変更

|

〇

|

×

|

|

不具合の修正

|

〇

|

△(重大な不具合のみ)

|

|

セキュリティ更新プログラム

|

〇

|

〇

|

メインストリームサポートは、「購入から5年間」ではなく、「発売から5年間」のため注意しましょう。

メインストリームサポート期間中は、新機能追加や仕様変更、バグや脆弱性の修正など幅広いサポートが行われます。一方、延長サポート期間では、セキュリティパッチや重大な不具合修正のみが提供され、新機能の追加は行われません。

延長サポート終了後は、これらの更新も一切提供されなくなるため注意が必要です。

サポート終了後のリスク

サポート期限が終了しても、製品そのものは引き続き使用することが可能です。ただし、更新プログラムの提供を受けられなくなることによって、さまざまなリスクが生じる可能性もあります。ここでは、サポート終了後も使い続けた場合のリスクについて解説します。

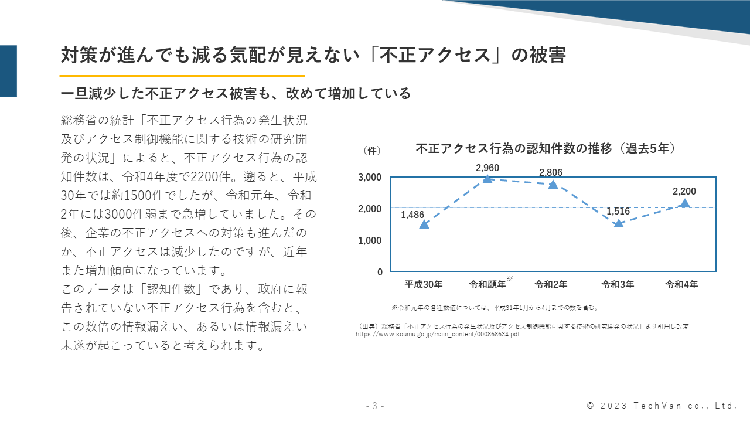

セキュリティ上の脅威が高まる

サポートが終了したOSは、セキュリティ更新プログラムが提供されなくなるため、新たに発見された脆弱性は修正されません。その結果、攻撃者にとって格好の標的となり、マルウェア感染や情報漏えいなどの深刻な被害を招くリスクが高まります。

特に企業においては、顧客情報や業務データといった重要な情報資産が危険にさらされる可能性があり、被害の影響は甚大です。

独自にセキュリティ対策を講じることで、ある程度の安全性を確保できますが、継続的な監視や更新が必要となり、運用負荷やコストが増大する傾向があります。長期的な視点では推奨される方法ではないため注意が必要です。

公式サポートが受けられない

サポートが終了したOSでは、Microsoftからの公式な技術支援やトラブル対応が一切受けられなくなります。

たとえば、システム障害や予期せぬ不具合が発生した場合、修正パッチの提供や問い合わせ対応が行われないため、問題解決に多くの時間とコストがかかる可能性があります。

社内で対応できない場合は、外部の専門業者に依頼する必要があり、業務の停止や遅延につながるリスクもあります。特に、基幹システムを運用している企業にとっては、業務継続性に大きな影響を及ぼすこともあるため、重要な要素として認識しておくべきでしょう。

企業の信頼性が損なわれる可能性がある

サポートが終了したOSを使い続けることは、セキュリティの穴を放置することに等しく、企業の法令遵守に対するリスクを高めます。

データ保護法や業界ごとのセキュリティ基準に適合しない状態が続くと、法令違反と見なされ、行政指導や罰則を受ける恐れがあります。その結果、取引先や顧客からの信頼を失うことにもつながるでしょう。

また、BCP(事業継続計画)の観点からも、サポート切れのシステムは障害発生時の復旧は困難です。その影響で業務停止となってしまったら、企業のブランド価値や社会的信用に直接的な悪影響を及ぼす可能性があります。

移行先の選択肢と比較

Windows Server 2016のEOSLに備え、企業は早急に移行先の検討が必要です。サポート終了後は、以下のような移行先が考えられます。

最新バージョンへの移行

最新バージョンへの移行は最も基本的かつ安全な選択肢の一つです。

Windows Server 2025 は、2024年11月にリリースされたMicrosoftの最新サーバーOSであり、セキュリティ、パフォーマンス、クラウド連携の面で大幅な強化が施されています。

Windows Server 2012 R2以降のバージョンから直接アップグレードが可能で、Windows Server 2016からも移行対象となっています。

この新バージョンでは、ゼロトラストセキュリティの導入、ホットパッチによる再起動不要の更新、Azureとの統合強化など、現代のIT環境に対応した機能が多数搭載されています。

詳しくは公式ページをご確認ください。

クラウド環境への移行

この機会に、AWS(Amazon Web Services)やAzureなどのクラウドサービスに移行する方法もあります。クラウドにすると、物理的なサーバーの設置や保守が不要になり、初期投資を抑えられる上、ハードウェアの保守・管理といった日常的な運用負担も大幅に軽減されます。

また、クラウドはスケーラビリティに優れており、業務の拡大や縮小に応じて柔軟にリソースを調整できるのも大きな利点です。

さらに、災害時のバックアップやリモートアクセスにも対応しやすく、BCP(事業継続計画)対策としても非常に有効といえるでしょう。セキュリティ面でも、クラウドベンダーが最新の対策を講じているため、安心して運用できます。

オンプレミスからの移行には計画と準備が必要ですが、長期的にはコスト効率と運用の安定性が向上するでしょう。

AWSに関連する記事をご用意しております。併せてご覧下さい。

AWSでできることとは? 利用のメリット・デメリットや有効活用する方法をわかりやすく解説

Azureについては、後述で詳しく解説いたします。

ハイブリッド環境の構築

ハイブリッド環境とは、オンプレミスとクラウドの両方を活用する形態で、それぞれの利点を柔軟に組み合わせることができます。

既存のサーバー資産やシステムを生かしながら、クラウドの拡張性や可用性を取り入れることで、柔軟な運用を実現できます。たとえば、機密性の高いデータは社内で管理し、バックアップや一部の業務はクラウドに移行するなど、用途に応じた最適な運用が可能です。また、段階的な移行にも適しており、急なシステム変更による業務への影響を抑えながら、将来的なクラウド化にも対応できます。

ハイブリッド環境に関連する記事をご用意しております。併せてご覧下さい。

オンプレミスもクラウドも! ハイブリッドクラウドを解説

拡張セキュリティ更新プログラム(ESU)の利用

ESU(Extended Security Updates)は、Microsoftが提供する有償の延長セキュリティ更新プログラムで、サポートが終了したOSに対して一定期間、重要なセキュリティパッチを提供するサービスです。

Windows Server 2016の延長サポート終了後も、ESUを契約することで脆弱性への対応が可能となり、急な移行が難しい企業にとっては一時的な安全策となります。

ただし、ESUはあくまで暫定的な措置であり、新機能の追加や通常の技術サポートは含まれません。長期的な運用には不向きなため、ESUの利用と並行して、最新環境への移行計画を進めることが推奨されます。

詳しくは公式ページをご確認ください。

各選択肢のメリットとデメリットを比較

どの選択肢にもメリットとデメリットがあります。以下の表にまとめましたので、ご参考にしてください。

| 選択肢 |

メリット |

デメリット |

|

最新バージョンへの移行

|

・最新のセキュリティ機能

・既存環境との互換性

|

・コストがかかる

・災害に弱い

|

|

クラウド環境への移行

|

・スケーラビリティと柔軟性

・コストの最適化

・高可用性とBCP対策

|

・運用管理の知識が必要

・ネットワークに依存

|

|

ハイブリッド環境の構築

|

・両方の利点を活用

|

・設計が複雑になる

・両方のコストが発生

|

|

ESUの利用

|

・一時的な既存環境の維持

・移行準備期間の確保

|

・根本的な解決にならない

・追加費用が発生

・サポート対象が限定的

|

クラウド環境への移行がおすすめな理由

いくつかの移行先選択肢をご紹介してきましたが、本記事ではクラウド環境への移行をおすすめいたします。

前述のとおり、初期投資や運用負荷を軽減するメリットがありますが、クラウド環境への移行を推奨する理由は、それだけにとどまりません。

オンプレミス環境で運用する場合は、将来的に再びサポート終了を迎えることになります。その際には、再度サーバー機器の入れ替えやOSのアップグレードが必要となり、コストや作業負担が発生します。

一方、クラウドサービスを利用する場合、インフラの更新が自動的かつ継続的に行われ、サポートも常に最新の状態が維持されます。こうした継続的なサポート体制は、長期的な運用の安定性とコスト効率の面で大きなメリットとなり、企業のIT戦略において非常に有利です。

関連記事をご用意しております。併せてご覧下さい。

クラウド導入で解決できる課題、クラウド導入後に注意すべき課題

クラウド運用の費用はどのくらい? オンプレミスとの比較、クラウドサービス同士の比較も

Azureなら高い親和性でスムーズな移行を実現

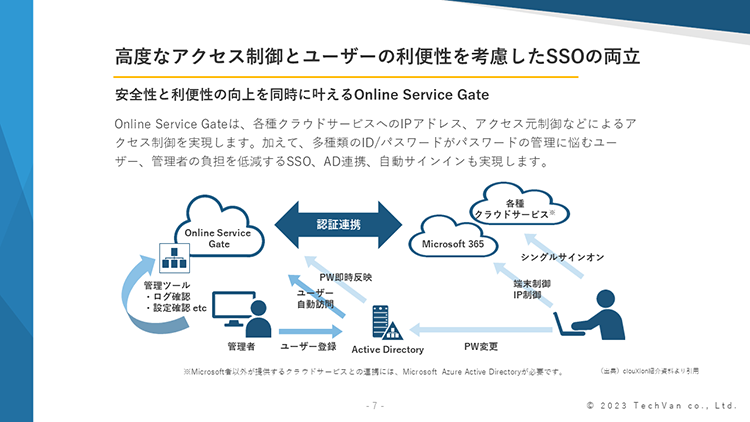

Microsoft Azure(アジュール)とは、マイクロソフト社が提供するクラウドコンピューティングサービスです。

Windows Serverとの高い互換性を持ち、既存のオンプレミス環境からの移行が非常にスムーズに行える点が大きな魅力です。

Active DirectoryやHyper-Vなど、Windows Serverで利用されている主要機能がAzureでもそのまま活用できるため、システム構成の大幅な変更を必要とせず、移行後も安定した運用が可能です。また、Microsoftが提供するサービスとして、セキュリティ対策や可用性の面でも信頼性が高く、企業のIT基盤として安心して導入できます。

関連記事をご用意しております。併せてご覧下さい。

Azureとはどんなサービス? 基本から導入メリットまで徹底解説

AWSとAzureの特徴を徹底比較! 機能、メリット、選定基準も解説

クラウドプラットフォーム5つを徹底比較! AWS/GCP/Azure/OCI/IBM

移行手順と注意点

サーバー移行には時間がかかるため、余裕を持った準備が不可欠です。この章では、移行完了までの主なステップと移行に必要な作業、また作業における注意点を紹介します。

1.現環境の棚卸しと移行計画の策定

移行を円滑に進めるためには、まず現在のサーバー環境の棚卸しが不可欠です。

具体的には、使用中のOSのバージョン、インストールされているアプリケーション、データ量、ネットワーク構成、依存関係などを整理・把握します。これにより、移行に伴う影響範囲や優先順位が明確になります。

その上で、移行先(最新OS、クラウド、ハイブリッドなど)の選定と、業務への影響を最小限に抑えるためのスケジュールを策定します。関連部門との調整や、テスト環境の準備も含め、計画段階での精度が移行の成否を左右します。

2.新環境の構築とテスト

移行先が決まったら、移行先となる新環境を構築し、事前に十分なテストを行うことが重要です。

新環境では、OSやアプリケーションの動作確認、ネットワーク設定、セキュリティポリシーの適用などを行い、既存システムとの互換性やパフォーマンスを検証します。特に業務に直結するシステムの場合、テスト環境でのシミュレーションを通じて、移行時に発生しうるトラブルや不具合を事前に洗い出すことが不可欠です。

これにより、移行当日の混乱を防ぎ、スムーズな切り替えが可能になります。テスト結果をもとに、必要な調整や改善を加えることで、より安定した運用が実現できます。

3.データ移行と検証

新環境が整ったら旧環境からのデータ移行を行います。データ移行は、情報を正確かつ安全に移す重要な工程です。

まず、移行対象のデータを整理・分類し、不要な情報を除外することで、移行後のトラブルを防ぎます。次に、ツールやスクリプトを用いてデータを新環境へ転送しますが、この際にフォーマットの違いや文字化け、欠損などが発生しないよう注意が必要です。

移行後は、検証フェーズでデータの整合性や動作確認を行います。特に業務に直結するデータは、サンプルチェックだけでなく、実際の業務フローに沿った検証が不可欠です。検証を怠ると、移行後に重大な障害が発生するリスクがあるため、慎重な対応が求められます。

今こそ始める“計画的な移行”

Windows Server 2016の延長サポート終了が迫る中、移行には「計画性」が何よりも重要です。準備不足のまま期限を迎えると、セキュリティや運用面で大きなリスクを抱えることになります。

特におすすめなのが、柔軟性と拡張性に優れたクラウド(Azure)への移行です。Windows Serverとの親和性も高く、スムーズな移行が可能です。

とはいえ、「何から始めればいいかわからない」「クラウド導入に不安がある」といった声も少なくありません。そんな時は、ぜひマイクロソフト社認定パートナーであるテクバンにご相談ください。

Azureに拘らず、お客様の環境に最適な移行プランをご提案し、安心・安全な移行をサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

テクバンへ相談する/見積り依頼する/問い合わせする

※本記事の内容は2025年8月時点のものです。Microsoftの仕様や利用環境は変更する場合があります。