これまでのチャットボットとの違い

業務効率化や顧客対応の精度向上を目指す中、AIの進化による生成AIチャットボットへの関心が高まっています。

本記事では、生成AIチャットボットの基本的な概要や特徴、一般的な利用事例、導入方法、実践時の注意点までを具体例を交えてわかりやすく解説しています。

「なぜ、今多くの企業が生成AIチャットボットを採用しているのか」「どんな課題を解決できるか」「最新AIの活用が自社業務にどんなメリットをもたらせるのか」など興味のある方は、ぜひ参考にしてください。

生成AIチャットボットの基本理解

生成AIチャットボットとは、人工知能(AI)が自然な会話を生成し、ユーザーの質問や要望に柔軟に対応する次世代型のチャットボットです。

従来のルールベース型とは異なり、膨大なデータをもとに文脈を理解し、より人間らしい応答が可能です。

「そもそも生成AIとは?」「チャットボットって何?」という基本を、以下で詳しく解説します。

今さら聞けない生成AIとは?

生成AI(Generative AI)とは、人工知能がテキスト・画像・音声などのコンテンツを自動で生成する技術です。従来のAIと違い、保有する知識や学習したデータをもとに新たな情報を生み出す能力があります。

OpenAIのChatGPTやDALL·Eなどが代表例で、これらは膨大な学習データをもとに、ユーザーの入力に対して高度なアウトプットを返します。

例えば、文章の自動作成、画像の生成、コードの記述など、業務の自動化に大きく貢献しています。最近では、ビジネス現場での活用が進んでおり、資料作成やメール返信、社内ナレッジの整理など、幅広い業務を効率化します。

従来のAIが「判断」や「分類」に強かったのに対し、生成AIは「創造」や「表現」に優れているのが特徴です。今や、企業の競争力を高めるために欠かせない技術となりつつあります。

チャットボットとは?

チャットボットとは、チャット(会話)とボット(ロボット)を組み合わせた言葉で、ユーザーの問い合わせや要望に自動応答するシステムです。

チャットボットには主に2つのタイプがあります。ひとつは、あらかじめ設定されたシナリオやキーワードに従って応答する「ルールベース型」。もうひとつは、ユーザーの入力を学習しながら応答の精度を高め、未知の質問にも柔軟に対応できる「機械学習型」です。

このようなチャットボットは、Webサイトやアプリ上で、カスタマーサポートやFAQ、Webサイトでの顧客サポート、予約管理など、問い合わせ対応や案内業務を担う存在として幅広く活用されており、ユーザーの利便性・満足度向上とオペレーターの負担軽減に貢献しています。

生成AIと従来型チャットボットの違い

生成AIチャットボットと従来型チャットボットには明確な違いがあります。

従来型チャットボットは、あらかじめ設定されたシナリオやパターンに基づいて応答する仕組みで、定型的な質問には対応できますが、想定外の入力には弱く、適切な回答ができないケースも少なくありません。

一方、生成AIチャットボットは、大規模言語モデル(LLM)と自然言語処理(NLP)技術を活用し、ユーザーの入力を文脈ごとに分析しながら、柔軟かつ創造的な応答をリアルタイムで生成します。曖昧な質問や複雑な内容にも対応できるのが大きな特徴です。

従来型が「キーワード一致」や「手動応答」に依存していたのに対し、生成AIは会話の流れや意図を理解したうえで、最適なアウトプットを提供します。さらに、ユーザーとの対話を通じて継続的に学習し、運用の質を高めていくことも可能です。

生成AIチャットボットの仕組みとメリット

生成AIチャットボットは、自然言語処理(NLP)技術と大規模言語モデル(LLM)を活用し、ユーザーの入力を文脈ごとに理解・分析しながら、リアルタイムで自然な応答を生成する仕組みです。単なるキーワードの一致ではなく、会話の流れや意図を読み取ることで、より人間らしい対話を実現します。

この高度な応答力を支えるのが、生成AIの学習プロセスです。膨大なテキストデータをもとに言語の構造や意味を学習し、継続的に知識を蓄積することで、未知の質問にも柔軟に対応できるようになります。さらに、生成AIチャットボットは運用を通じて自ら学習を重ね、精度や応答品質を向上させていく点も大きな特徴です。

主なメリットとしては、まず柔軟な応答力により、ユーザーの疑問や要望に的確に対応できるため、顧客満足度が向上します。さらに、問い合わせ対応や社内ヘルプデスクなどの業務を自動化することで、人的リソースの削減や業務効率化が実現できます。

生成AIチャットボットの活用事例

生成AIチャットボットは、さまざまな業務領域で活用が進んでいます。

生成AIチャットボットが、Webや社内システムの効率化、カスタマーサポート最適化を実現する有力な手段であることを示す、主な活用例として「カスタマーサポート」「社内ヘルプデスク」「教育分野」の3つをご紹介します。

カスタマーサポートにおける活用

新規顧客や既存顧客からの問い合わせ対応を担うカスタマーサポート領域では、生成AIチャットボットの導入により、24時間365日体制での対応が可能になります。ユーザーの入力を自然言語処理(NLP)技術で文脈ごとに分析し、曖昧な質問にも的確な回答をリアルタイムで提供できるため、従来のFAQ型チャットボットと比べて、より高い顧客満足度を実現できます。

さらに、多言語対応が可能な点も大きなメリットです。海外ユーザーとのコミュニケーションもスムーズに行えるため、グローバル展開している企業にとっては非常に有効です。商品情報の案内、トラブルシューティング、注文状況の確認など、幅広い業務を自動化でき、オペレーターの負担軽減にもつながります。

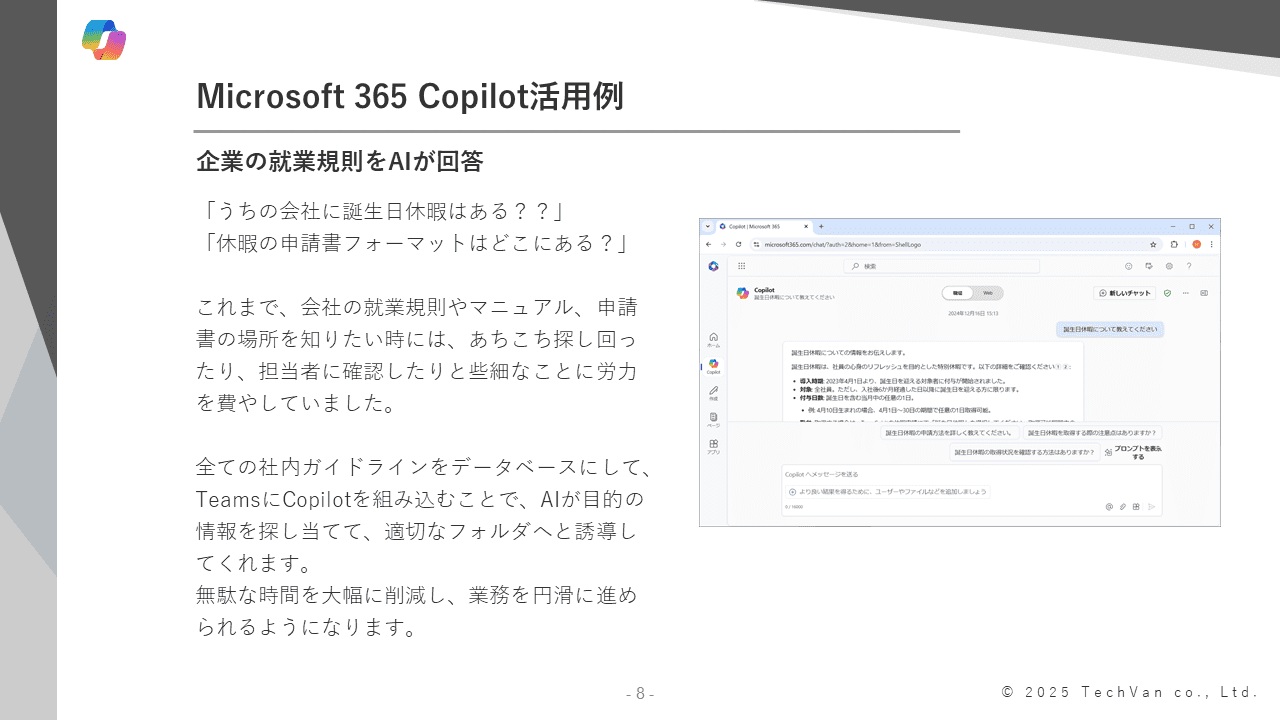

社内ヘルプデスクにおける活用

社内ヘルプデスクでは、従業員からの問い合わせ対応に生成AIチャットボットが活躍しています。

たとえば、勤怠管理や福利厚生制度に関する質問、社内システムの利用方法など、日常的に発生する問い合わせに対して、即時かつ正確な回答を提供できます。

従来は人事部門やIT部門が対応していたこれらの業務を自動化することで、担当者の負担を大幅に軽減できます。また、従業員が自分で問題を解決できる「自己解決型」の環境を整えることで、社内の生産性向上にもつながります。

教育分野での応用事例

教育分野においても、生成AIチャットボットは大きな可能性を秘めています。

個別学習の支援ツールとして活用することで、学習者の理解度や進捗に応じた最適なアドバイスや教材を提供できます。質問しやすい環境を整えることで、学習意欲の向上にもつながります。

また、ビジネス研修や社内トレーニング、専門分野のセミナーなどにおいても、生成AIチャットボットは効果的です。受講者の質問にリアルタイムで対応し、必要なリソースを即座に提示することで、教育の質と効率を高めることができます。

生成AIチャットボットの導入方法

生成AIチャットボットを導入するには、単にツールを選ぶだけでなく、導入目的の明確化から実装、運用までのプロセスを段階的に進めることが重要です。

どの業務に活用するのか、誰が使うのかといった目的やターゲットを整理したうえで、適切な設計と準備を行う必要があります。

ここでは、導入前に考慮すべきポイント、実装までのステップ、そして導入時に注意すべき点について詳しくご紹介します。

導入前に考慮すべきポイント

生成AIチャットボットの導入にあたっては、まず「何のために導入するのか」「誰が使うのか」といった目的とターゲットユーザーを明確にすることが重要です。カスタマーサポートなのか、社内業務支援なのかによって、設計や運用方針が大きく変わります。

次に、導入にかかるコストを把握し、予算とのバランスを検討する必要があります。初期費用だけでなく、運用・保守にかかる継続的なコストも見逃せません。また、セキュリティ面の配慮も不可欠です。個人情報や機密情報を扱う場合は、データ保護の仕組みやアクセス制限を十分に整える必要があります。

さらに、使いやすさやカスタマイズ性も重要な検討ポイントです。自社の業務や言語スタイルに合わせて柔軟に調整できるかどうか十分に考慮しましょう。これらの要素を総合的に判断し、最適な導入計画を立てることが成功の鍵となります。

導入までの実装ステップ

生成AIチャットボットの導入は、段階的なアプローチが効果的です。

まずは、会話パターンの設計段階では、ユーザーからの質問例や想定される応答内容を洗い出し、正確かつ自然な回答設計を目指します。

次に、小規模なプロトタイプを開発し、実際の業務環境でテストを行います。応答の正確性やエラーの有無を確認し、ユーザーからのフィードバックを収集します。その後、改善点を反映しながら機能や応答精度を調整し、正式な運用に向けて準備を進めます。

このプロセスでは、PDCAサイクル(Plan計画・Do実行・Check評価・Action改善)を活用し、継続的な改善を行うことで、ユーザー満足度の高いチャットボットに育てていくことができます。

また、運用開始後も定期的な評価と改善を行うことで、変化するニーズに対応し続けることが可能です。

導入時に注意すべき点

生成AIチャットボットを導入する際には、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。

まず、導入効果を測定するためのKPI(重要業績評価指標)を設定し、成果をダッシュボード等で可視化できるようにしておくことが重要です。たとえば、自動回答件数、自己解決率、有人オペレーターの対応時間、ユーザー満足度などが指標になります。これらの導入効果指標は、社内稟議や次回のIT投資判断にも有効な根拠として活用されます。

また、誤回答が発生した場合の対応策も事前に準備しておきましょう。人によるサポートへの切り替えや、ユーザーからのフィードバックを通じてAIが継続的に学習・改善できる体制を整えることが求められます。重要度の高い質問にはエスカレーションルールを設定することで、誤応答のリスクを最小限に抑えることが可能です。

さらに、曖昧な質問への対応力も重要です。生成AIは文脈を理解する力がありますが、場合によってはユーザーに追加情報を求める選択肢を提示することで、より正確な回答につなげることができます。

これらのポイントを踏まえたうえで導入を進めることで、安定した運用と高いユーザー満足度を実現できます。

生成AIチャットボットの選定に迷ったら

生成AIチャットボットの導入や構築に不安がある場合は、専門知識を持つ担当者に相談するか、実績のあるベンダーや専門会社にアウトソーシングするのも有効な選択肢です。導入事例やサービス内容を比較し、最適な技術やサポート体制が用意されたサービスの検討をおすすめします。

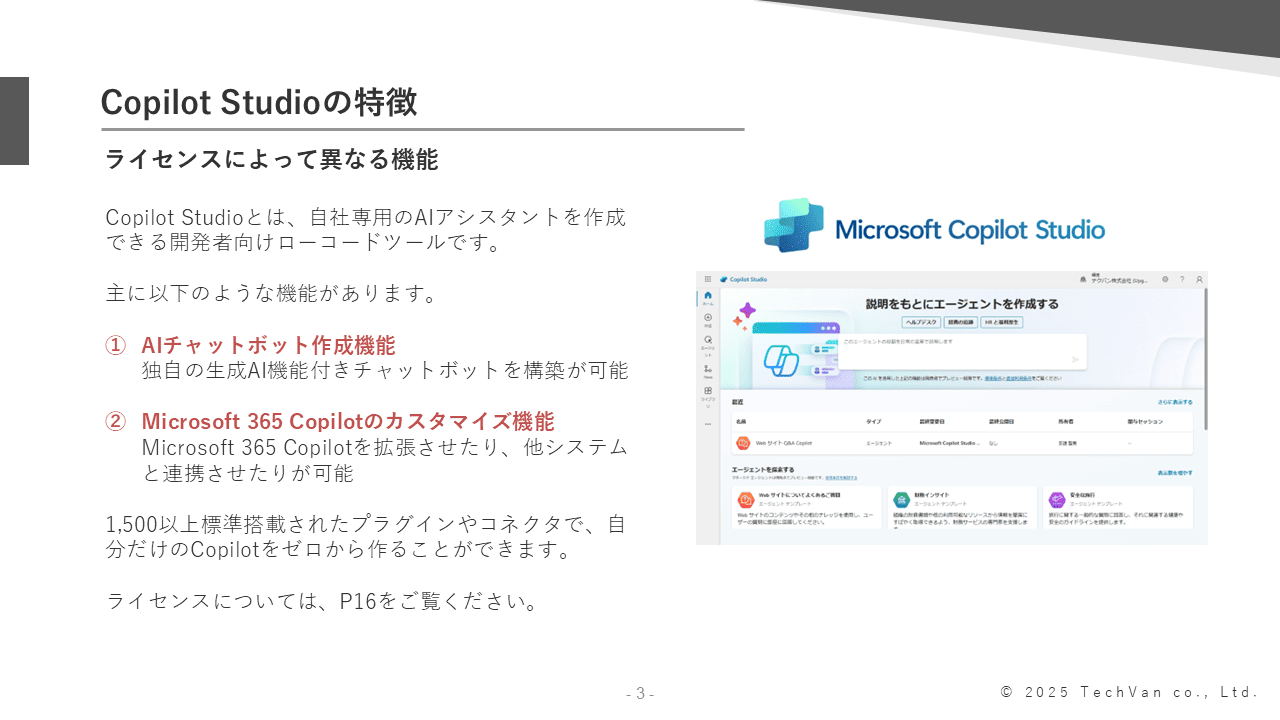

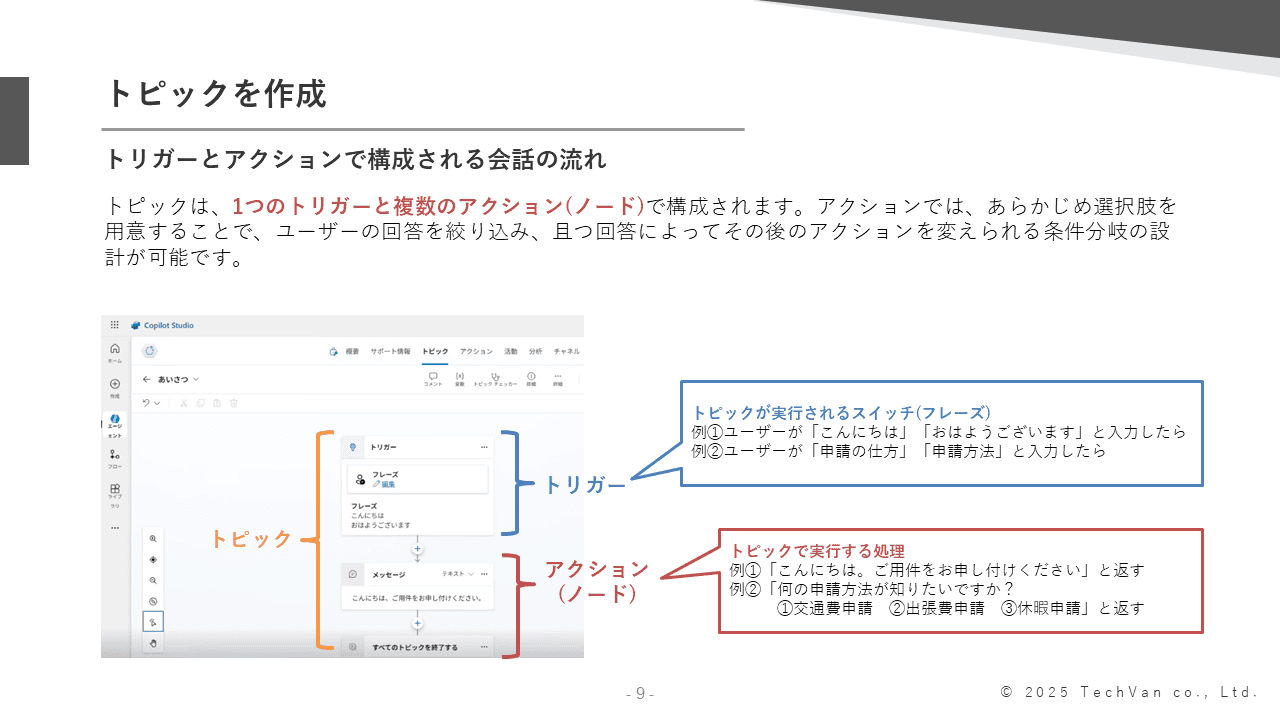

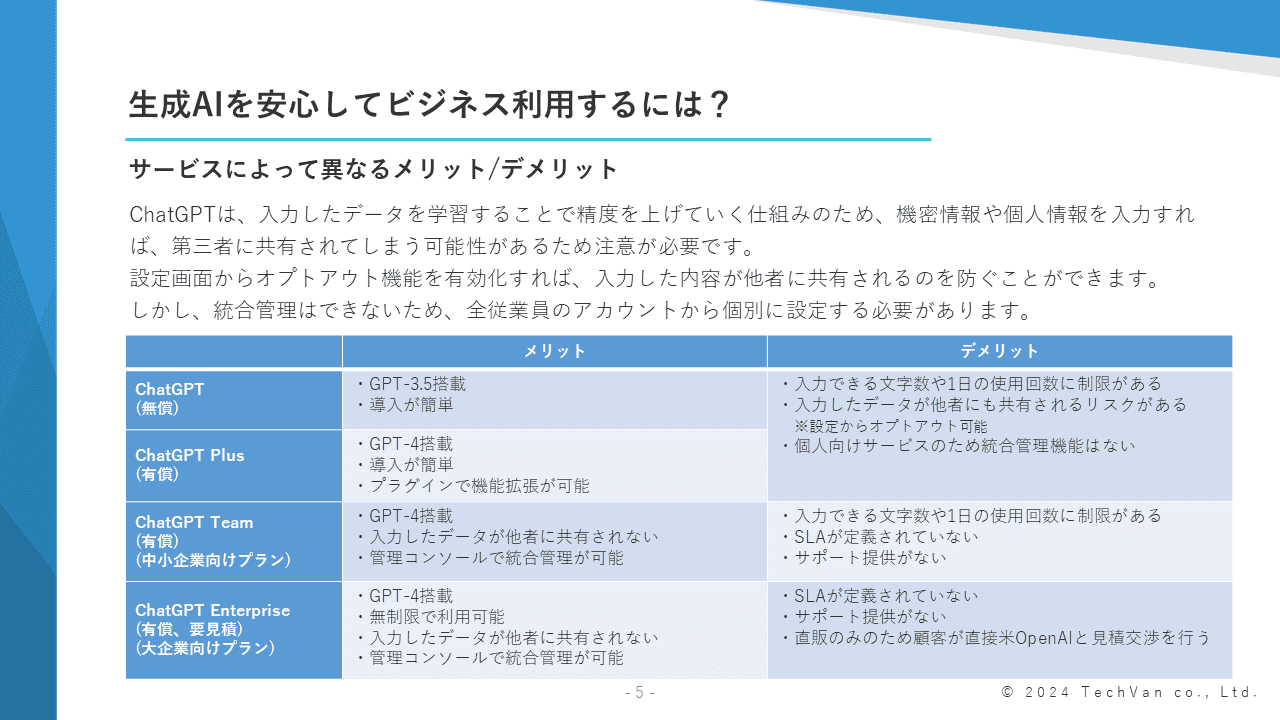

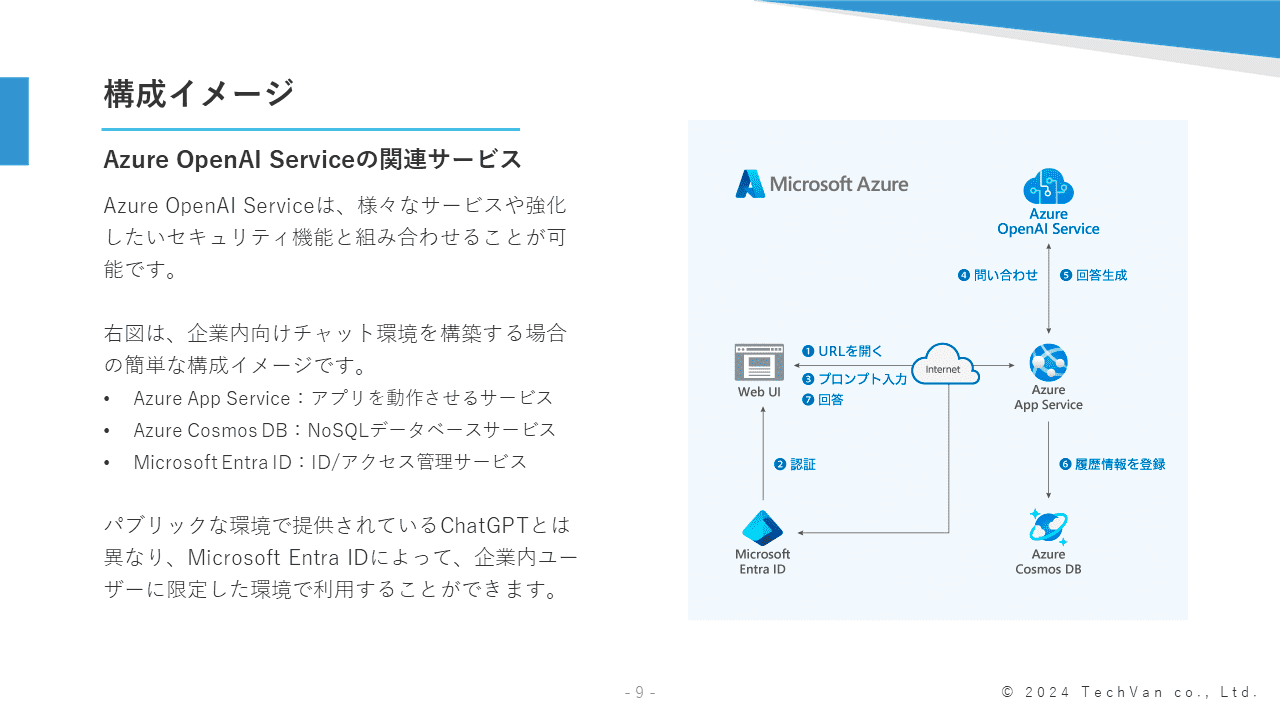

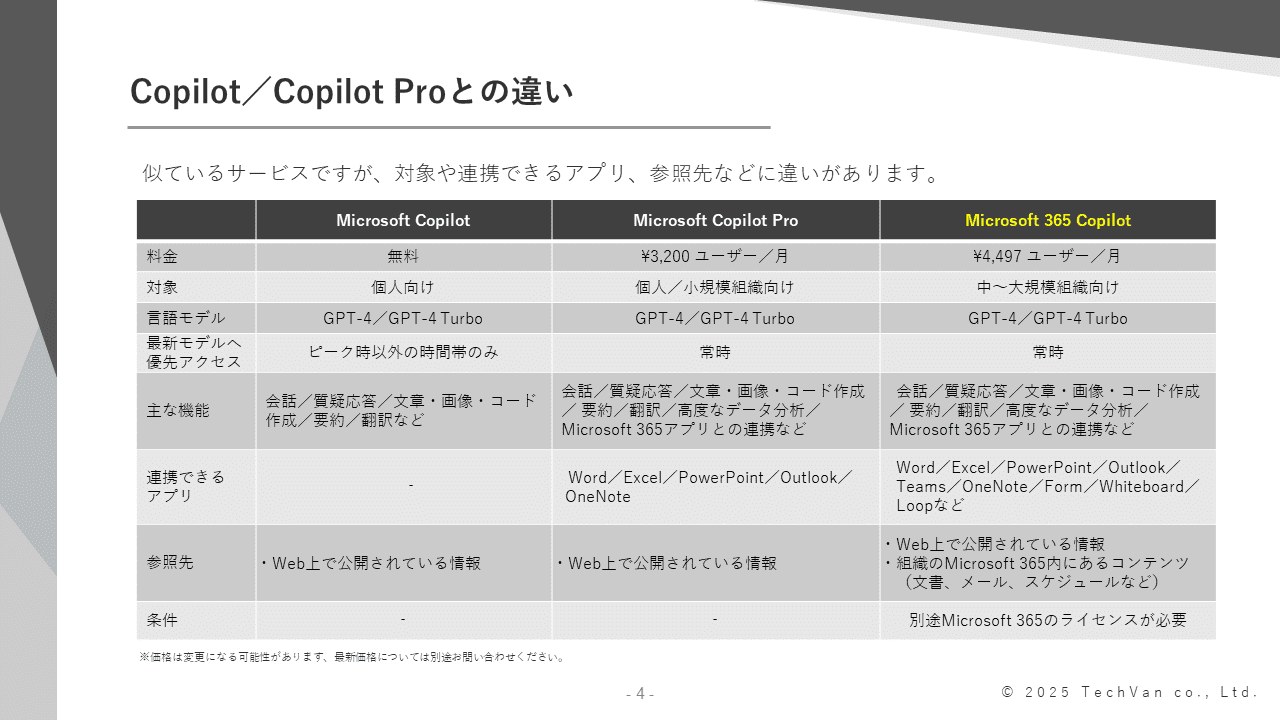

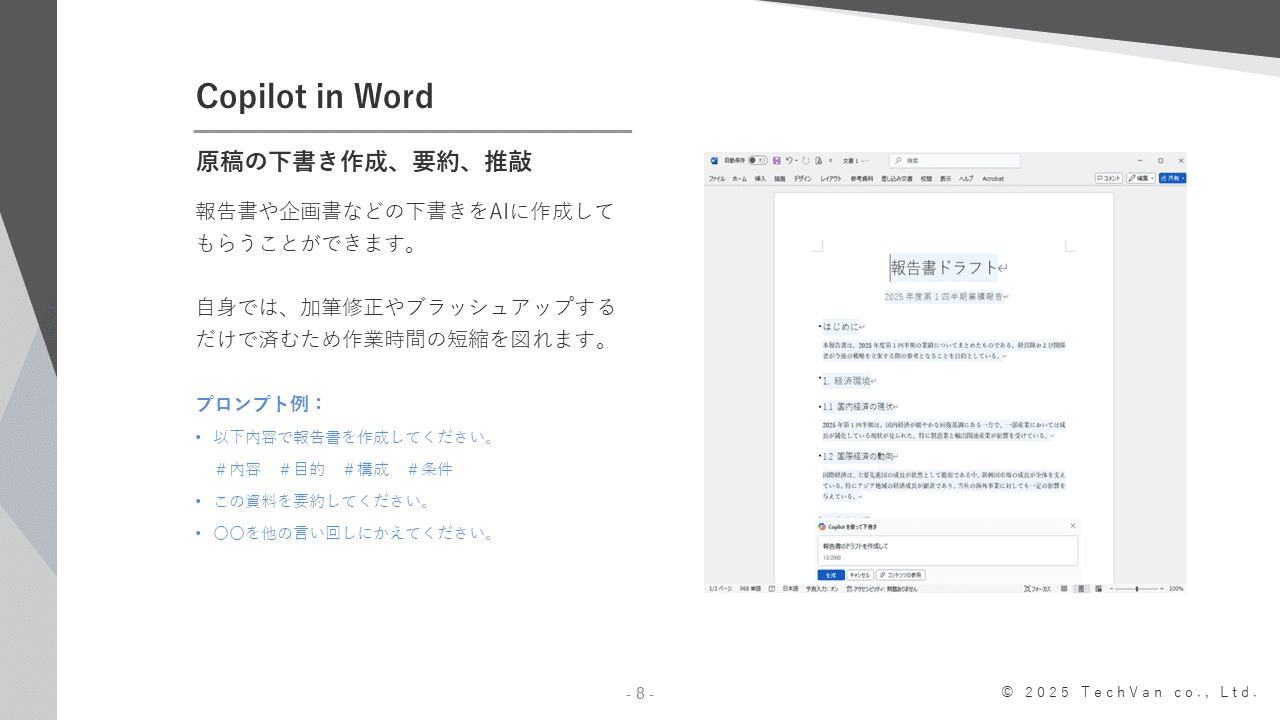

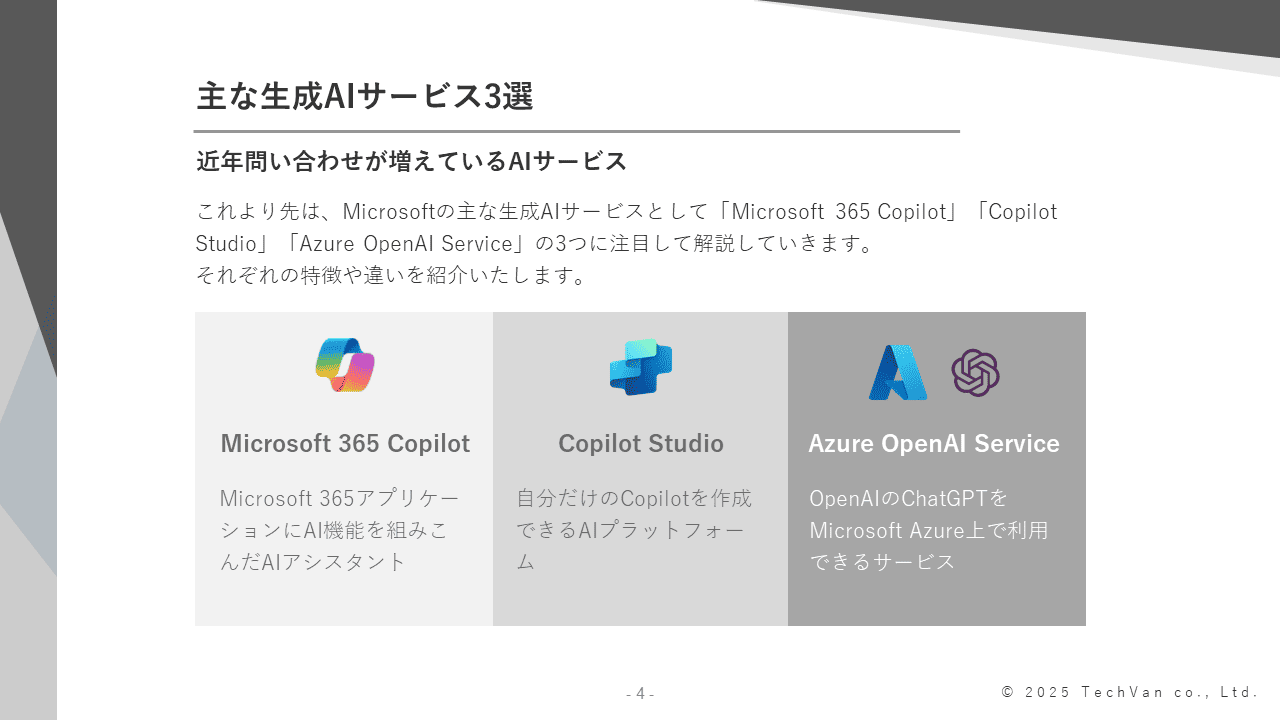

テクバンも、マイクロソフト社の認定パートナーとして、企業向けに生成AIソリューションの導入支援を行っています。Microsoft 365 Copilotの取り扱いはもちろん、Copilot Studio、Azure OpenAI Serviceなど、独自の生成AIチャットボットを作成したい場合のご相談も承ります。「自社で構築したいが、技術面で不安がある」という場合も、テクバンが内製化をサポートします。

生成AIチャットボットの導入・活用を検討されている企業の皆様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

テクバンへ相談する/見積り依頼する/問い合わせする

テクバンの生成AI導入支援サービス

関連する記事や資料をご用意しております。併せてご覧ください。

▼Microsoft 365 Copilotとは?ライセンス体系と導入前に知っておきたいポイント

▼Copilot Studioとは? 機能・料金・ライセンス・活用法まとめ

▼ChatGPTを企業利用するには? 導入方法や活用事例を解説

生成AIチャットボットの重要性

※本記事の内容は2025年11月時点のものです。Microsoftの仕様や利用環境は変更する場合があります。