生成AIの進化系? AIエージェントとは

ChatGPTなどの生成AIは、自然な文章生成や対話が可能なツールとして多くの企業で導入が進んでいます。

しかし、今注目されているのが、その先を行く存在「AIエージェント」です。

AIエージェントは、生成AIの能力に加え、目的達成のために自律的に判断・行動できるのが大きな特徴です。単なる会話ツールにとどまらず、業務の一部を“任せられる存在”として期待されています。

本記事では、生成AIとAIエージェントの違いやシステムの仕組み、具体的な活用シーンやサンプル事例をまとめ、ビジネス課題解決に向けたAI導入のポイントをわかりやすく解説します。

自社の現状や経営課題に合わせて最適な生成AIサービスや運用モデルを探している方は、ぜひ参考にしてください。

AIエージェントの基本理解

AIエージェントとは、特定の目的を達成するために自律的に判断・行動する人工知能のことを指します。

AIエージェントの主な特徴は、具体的に自律性・学習能力・目標指向の3種類に大別できます。

自律性の仕組みを解説すると、人間の指示なしに状況を判断して行動することが可能です。学習能力は、過去の経験やデータ解析を通じて最適な行動を継続的に学ぶプロセス。そして目標指向とは、単なる応答ではなく、明確なゴールに向かってタスクを遂行する意思決定のフローを指します。

つまり、従来のAIが人間の指示に従って応答するのに対し、AIエージェントは設定された目標を達成するために、必要な行動を自ら考え、学び、実行できるのです。

たとえば、営業支援に導入されたAIエージェントは、「営業成果の最大化」という目的のもと、顧客との過去のやり取りや購買履歴から次に提案すべき商品を自動で選定し、メール文面を作成します。さらに、カレンダーと連携して最適なアポイント日時を提案し、必要に応じてリマインドまで行うことが可能です。

このように、AIエージェントはチャットボットのような単なる対話ツールを超え、業務の一部を任せられる存在として、次世代の業務改革を支える重要な技術として注目されています。

AIエージェントと生成AIの違い

生成AIとAIエージェントは、どちらも人工知能技術を活用したデジタルシステムとして注目されるツールですが、その役割や機能には明確な違いがあり、ビジネスでの導入事例や具体的なシーンにも差が見られます。

生成AIは、主にテキストや画像などのコンテンツを自動生成することに特化しており、ユーザーの入力に対して自然な応答や創造的な出力を高性能な生成モデル型サービスで、実用シーンでの導入が進んでいます。

一方、AIエージェントは、特定のビジネス目標を達成するために自律的に意思決定し、業務フローを最適化し、タスクを自動で対応できるアシスタントシステムです。

以下の表は、両者の主な違いを比較したものです。

| 項目 |

AIエージェント |

生成AI |

|

主な目的

|

タスクの実行と目標達成

|

コンテンツの生成(文章・画像など)

|

|

自律性

|

あり(状況を判断して自律的に行動)

|

なし(ユーザーの指示に従う)

|

|

意思決定

|

あり(複数の選択肢から最適な行動を選択)

|

なし(入力に対する応答)

|

|

学習能力

|

継続的に学習・改善が可能

|

限定的(事前学習済みモデル)

|

|

創造性

|

低い(創造よりも実行に特化)

|

高い(自然な文章や画像の生成)

|

|

タスク実行

|

可能(外部ツールと連携して実行)

|

不可(提案や回答まで)

|

つまり、生成AIは「創造するAI」、AIエージェントは「行動するAI」と言い換えることができます。

たとえば、生成AIは営業メールの文面を作成することはできますが、AIエージェントはその文面をもとに顧客に送信し、反応を分析し、次のアクションを自動で判断・実行することが可能です。

このように、AIエージェントは生成AIの能力を土台にしながら、さらに一歩進んだ意思決定と実行力を備えており、より実践的な業務支援が可能になります。

AIエージェントとRPAの違い

AIエージェントとRPA(Robotic Process Automation、ロボティック・プロセス・オートメーション)は、ビジネス業務の効率化を目的とした技術ですが、生成AIベースの自律的なアシスタントとルールフローに従う自動化システムという点で、仕組みや対応可能なシーンに具体的な違いがあります。

以下の最新の比較表は、両者の機能や特徴を徹底比較し、活用例やまとめたものです。

| 項目 |

AIエージェント |

RPA |

|

一般的な

定義

|

自律的に判断・行動する知的エージェント

|

定型業務を自動化するソフトウェアロボット

|

|

対応範囲

|

非定型業務や複雑な意思決定も可能

|

定型的でルール化された業務に限定

|

|

判断能力

|

環境や状況に応じて柔軟に判断

|

事前に設定されたルールに従うのみ

|

|

学習機能

|

機械学習により継続的に進化

|

基本的に学習機能はなし

|

|

導入の柔軟性

|

多様な業務に適応可能

|

業務ごとに個別設定が必要

|

|

主な活用例

|

顧客対応、業務支援、意思決定支援など

|

データ入力、帳票処理、定型レポート作成など

|

AIエージェントは、生成AIと連携することで、単なる自動化を超えた自律的な業務支援が可能になります。たとえば、顧客の問い合わせ内容を理解し、最適な回答を生成するだけでなく、過去の対応履歴をもとに対応方針を変えるといった高度な判断も可能です。

一方、RPAはルールベースで動作するため、変化に弱く、例外処理には人の介入が必要です。

つまり、AIエージェントは「考えて動く」、RPAは「指示通りに動く」という違いがあるのです。

AIエージェントの特徴と仕組み

AIエージェントは、人間の指示がなくても自律的に行動し、環境の変化にも柔軟に対応できる高度なAI技術です。これらの特徴を支えるのが、自然言語処理・機械学習・知識グラフなど複数の技術が連携する仕組みです。本章では、AIエージェントの特徴と仕組みについて、それぞれ詳しく解説します。

AIエージェントの特徴:自律性と適応性

AIエージェントの最大の特徴は、自律性と適応性にあります。

自律性とは、人間の指示がなくても状況を判断し、自ら行動を選択・実行できる能力です。たとえば、人事業務において、従業員の履歴や社内データをもとに、最適な研修プログラムやキャリアパスを提案するといったケースが挙げられます。

一方、適応性とは、ユーザーの指示や環境の変化に応じて柔軟に対応できる力を指します。業務内容や外部条件が変化しても、AIエージェントは過去のデータや経験をもとに最適な判断を下し、対応方法を変化させることが可能です。

この2つの特徴により、AIエージェントは単なる自動化ツールではなく、業務の一部を“任せられる存在”として、企業の生産性向上やサービス品質の改善に貢献します。今後、より複雑な業務や個別ニーズへの対応が求められる中で、AIエージェントの重要性はますます高まっていくでしょう。

AIエージェントの仕組み:理解・判断・実行のプロセス

AIエージェントは、複数のAI技術が連携することで「理解 → 判断 → 実行」のプロセスを自律的にこなします。

以下は、AIエージェントがタスクを実行するまでの基本的なステップです。

- 自然言語処理(NLP)による理解

まず、ユーザーからの指示や入力内容を自然言語処理によって解析し、意図や目的を正確に把握します。たとえば「来週の営業会議の資料を作って」といった曖昧な指示でも、文脈を理解して適切なアクションに変換します。

- 機械学習による判断と最適化

次に、過去のデータや経験をもとに、どのような行動が最も効果的かを判断します。これにより、状況に応じた柔軟な対応が可能になります。たとえば、過去の会議資料の構成や参加者の関心を学習し、より適した内容を自動で提案することができます。

- 知識グラフによる情報検索と連携

さらに、知識グラフを活用して関連情報を構造的に検索・取得します。社内データベースや外部情報と連携し、必要な情報をリアルタイムで収集・統合することで、より精度の高いアウトプットを実現します。

AIエージェントの種類

AIエージェントは、その用途や機能に応じていくつかの種類に分類されます。それぞれのタイプは、環境との関わり方や、目標達成のためのアプローチの違いによって特徴が分かれています。

- 単純反射型エージェント

- モデルベース型エージェント

- 目標ベース型エージェント

- 効用ベース(ユーティリティ)型エージェント

- 学習型エージェント

- 階層型エージェント

次項より、それぞれ詳しく解説していきます。

単純反射型エージェント

単純反射型エージェントは、AIエージェントの中でも最もシンプルな構造を持ち、過去の経験や予測は考慮せず、あらかじめ定められたルールに従って動作するタイプです。

たとえば、特定のキーワードに対して決まった返答を返すチャットボットや、センサーの反応に応じて機械を作動させるシステムなどが該当します。

このタイプのエージェントは、柔軟な判断や複雑な処理には不向きですが、ルーチン業務の自動化や初期対応の効率化には非常に有効です。導入や運用が比較的容易で、コストも抑えられるため、業務の一部を自動化したい企業にとっては手軽な選択肢となります。

また、単純反射型は他の高度なエージェントの基礎となる存在でもあり、AIエージェントの理解を深めるうえで欠かせない概念です。限られた範囲で確実に動作するため、安定性が求められる場面でも活用されています。

モデルベース型エージェント

モデルベース型エージェントは、外部環境の状態を内部モデルとして保持し、観察結果をもとに推論して行動を決定するタイプです。

単純な反応ではなく、環境の変化を認識し、過去の経験や収集したデータを活用して将来の状況を予測することで、柔軟かつ合理的な対応が可能になります。

たとえば、工場の生産ラインではセンサーデータを分析し、設備の異常を検知してメンテナンスのタイミングを判断するなど、変化の激しい現場でも安定した運用が期待できます。ECサイトでは、ユーザーの閲覧履歴や購入傾向をもとに、次に購入しそうな商品を予測してレコメンドを表示する機能がこのタイプに該当します。また、お掃除ロボットでは、部屋の構造や障害物の位置を内部モデルとして記憶し、効率的な掃除ルートを自動で判断・実行することで、より賢く動作します。

このように、モデルベース型エージェントは環境の理解と将来予測を組み合わせることで、単なる自動化を超えた知的な判断を実現します。意思決定支援、リスク管理、予測分析など、戦略的な業務への応用が進んでおり、製造業や物流療など、さまざまな分野で導入が加速しています。

目標ベース型エージェント

目標ベース型エージェントは、事前に設定された目標を達成するために、状況を分析しながら最適な行動を自律的に選択・実行するタイプです。

たとえば、自動運転システムでは「目的地に安全かつ効率的に到達する」という目標に基づき、交通状況や道路の変化をリアルタイムで分析しながら、最適なルートや運転操作を判断・実行します。これは、単純なルールベースでは対応できない複雑な判断を必要とする場面です。

また、スケジュール調整や業務の自動割り当てなど、複数の要素を同時に考慮した意思決定が可能で、業務効率化やエラーの低減にも貢献します。ナビゲーションAIやタスク管理ツールなど、ビジネスから日常生活まで幅広い分野で活用が進んでおり、今後さらに多様な領域での展開が期待されています。

効用ベース(ユーティリティ)型エージェント

効用ベース(ユーティリティ)型エージェントは、単に目標を達成するだけでなく、行動の「価値」や「満足度」を最大化することを重視するタイプです。

複数の選択肢やリスク要因を同時に評価し、状況に応じて最も合理的で利益の高い判断を下す能力を持っています。

たとえば、株式取引AIでは、過去の市場データやリアルタイムの経済指標を分析し、リスクとリターンのバランスを考慮して最適な売買タイミングを判断します。需要予測モデルでは、季節性やトレンド、在庫状況などを加味しながら、利益を最大化する発注量を導き出します。

複雑な意思決定が求められる場面で活用され、企業の戦略立案や業務支援において高い効果を発揮します。

学習型エージェント

学習型エージェントは、環境との相互作用を通じて経験を蓄積し、行動の質を向上させるタイプです。初期段階では限られた知識しか持ちませんが、試行錯誤を繰り返すことで、より効果的な判断や行動を自律的に獲得していきます。

たとえば、カスタマーサポートAIでは、ユーザーの操作履歴やフィードバックをもとに対応方法を改善し、より適切な回答や提案ができるようになります。

静的なルールに従うだけのエージェントとは異なり、変化する状況や個々のニーズに柔軟に対応できるのが特徴です。

階層型エージェント

階層型エージェントは、複数の異なるAIエージェントが階層構造で連携し、それぞれ異なる役割を担うことで複雑なタスクを効率的に処理するタイプです。

一般的に、下位層がセンサーによるデータ収集や基本的な処理を担当し、上位層がその情報をもとに戦略的な判断や意思決定を行います。

たとえば、産業用ロボットでは、下位層が部品の位置や動作状況をリアルタイムで検知し、上位層が生産計画や品質管理に基づいて動作を調整します。サプライチェーン管理においても、現場の在庫状況や配送データを下位層が収集し、上位層が需要予測や最適な物流ルートを判断することで、全体の効率を高めます。

複雑な業務や多層的な判断が求められる分野での活用が進んでおり、スマートファクトリーなど、さらに多様な業界への展開が期待されています。

AIエージェントを活用するメリット

AIエージェントの導入は、2025年以降のビジネス経営における業務効率化やサービス品質向上に大きな価値を提供します。以下では、代表的なメリットを3つに分けてご紹介します。

- 業務効率の向上と人的負担の軽減

AIエージェントは、定型業務や繰り返し作業を自動化することで、従業員の負担を軽減し、業務全体の効率を高めます。たとえば、問い合わせ対応やスケジュール調整などを自律的に処理することで、人的リソースをより創造的な業務に集中させることが可能になります。

- 業務プロセスの最適化と柔軟な対応

AIエージェントは、過去の学習モデルやデータベースをベースに最適な意思決定を下し、状況に応じたデジタルアシスタントとして柔軟に対応します。これにより、業務プロセスの改善やエラーの削減が実現され、複雑なサプライチェーン業務でも安定した運用が可能になります。個々のユーザーのニーズに合わせた対応も得意で、パーソナライズされたサービス提供にも役立ちます。

- 24時間365日稼働によるサービス品質の向上

人間と違い、AIエージェントは休むことなく稼働し続けるため、夜間や休日でも安定した対応が可能です。これにより、顧客満足度の向上や機会損失の防止につながり、特にカスタマーサポートやオンラインサービスにおいて大きな効果を発揮します。

AIエージェントの活用事例

AIエージェントは、業務の自動化や顧客対応の高度化など、さまざまな分野で実用化が進んでいます。ここでは、代表的な活用事例を2つご紹介します。

- 顧客対応の自動化とパーソナライズ

カスタマーサポートサービスに自律型AIエージェントを導入することで、顧客からの問い合わせに対して24時間365日対応が可能になります。単なるFAQの自動応答にとどまらず、過去のやり取りや購買履歴、学習データをもとに、個々の顧客に最適な回答や提案を行うことができます。これにより、対応品質の向上と人的リソースの削減を両立でき、顧客満足度の向上にもつながります。

- RPAとの連携による業務プロセスの最適化

AIエージェントは、RPAと連携することで、より高度な業務自動化を実現します。サンプルとして、受注処理や在庫管理などの定型業務では、AIエージェントが状況を解析し、RPAが実際の操作フローを自動実行することで、業務プロセスの最適化を図ります。人手による確認や判断が不要になり、業務スピードの向上とエラーの削減が可能になります。

AIエージェントをビジネスで活用する際の課題

AIエージェントは業務効率化や自動化に大きな可能性を秘めていますが、ビジネスシーンに導入・運用するにあたっては、いくつかの課題も存在します。ここでは、代表的な3つの課題について徹底解説します。

- ハルシネーション問題とチェック体制の必要性

AIエージェントは、時に事実とは異なる情報(ハルシネーション)を生成することがあります。特に生成AIをベースにしたエージェントでは、誤った判断や提案を行い、業務プロセスに影響を与える可能性があるため、出力内容のチェック体制や人間による監視が不可欠です。責任の所在と意思決定プロセスを明確化し、誤情報のリスクを最小限に抑える仕組みが求められます。

- セキュリティ・倫理・ガイドラインの整備

AIエージェントは大量のデータを扱うため、情報漏洩や不正利用のリスクが伴います。特に顧客情報や機密データを扱う場合は、重要なシステム情報を保護するためにセキュリティ対策の強化が必須です。また、AIの判断が倫理的に問題を生じないよう、デジタル時代における社内外での運用ガイドラインの整備も重要です。透明性と説明責任を確保することが、ユーザーの信頼性向上と価値提供につながります。

- 専門人材の不足と運用体制の構築

AIエージェントの設計・運用には、AI技術に精通した専門人材が必要です。しかし、多くの企業ではその人材が不足しており、導入後の運用や改善が滞るケースもあります。外部パートナーとの連携や社内教育の強化など、経営における長期的な体制づくりが求められます。

AIエージェントの導入にお悩みの方へ

2026年に向けて生成AI技術の進化はますます加速しており、AIエージェントの導入を検討する企業も増えています。

しかし、種類や機能が多様化する中で、自社に最適なAIエージェントを選ぶには、特徴や活用シーンを正しく理解することが不可欠です。導入にあたっては、セキュリティや運用体制、業務との適合性なども慎重に見極める必要があります。

迷ったときは、生成AIやAIエージェント専門家のアドバイスを取り入れることで、より効果的な導入が可能になり、導入後も継続的に成果を上げられるでしょう。

テクバンでも、Copilot Studioをはじめとした生成AIソリューションを提供しております。お客様の予算やニーズに合ったAIエージェント構築プランをご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

テクバンへ相談する/見積り依頼する/問い合わせする

テクバンの生成AI導入支援サービス

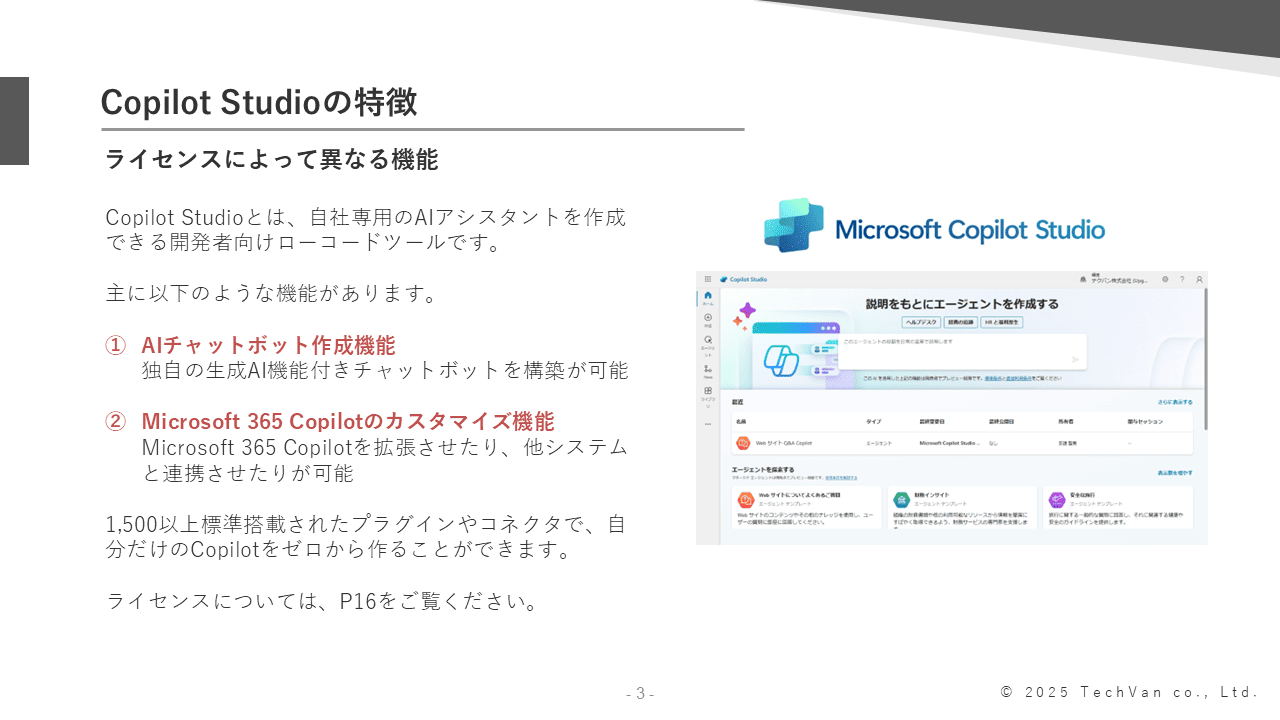

Copilot Studioの自律型エージェント

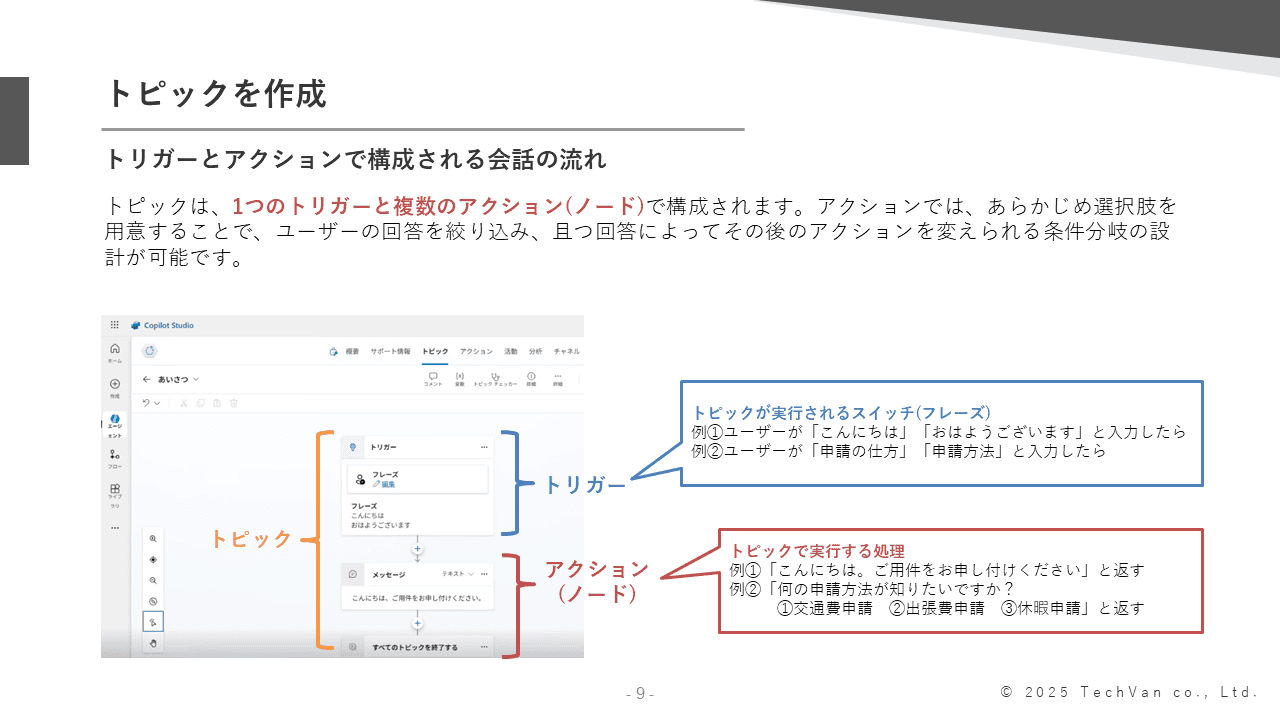

マイクロソフト社が提供するCopilot Studioは、自社専用のAIアシスタントを作成できる開発者向けローコードツールです。

Copilot Studioには、ユーザーが指示することでアクションを実行する通常のエージェントと、「メールを受信したら」などの業務イベントに応じて、Copilot自身が次のアクションを考え実行する自律型エージェントがあります。

テクバンでは、Copilot Studioの導入支援や内製化支援を行っております。AIエージェントの導入を検討している方や、予算をかけずに自分たちで構築をしたい方、分からないことを気軽に聞ける窓口がほしい方など、お客様のご要望に合わせたサービスをご提供いたします。

安心してAIエージェントを使える環境がほしい方は、ぜひ一度お問い合わせください。

関連する記事や資料をご用意しております。併せてご覧ください。

▼Copilot Studioとは? 機能・料金・ライセンス・活用法まとめ

はじめてのCopilot Studio:特徴と機能を徹底解説

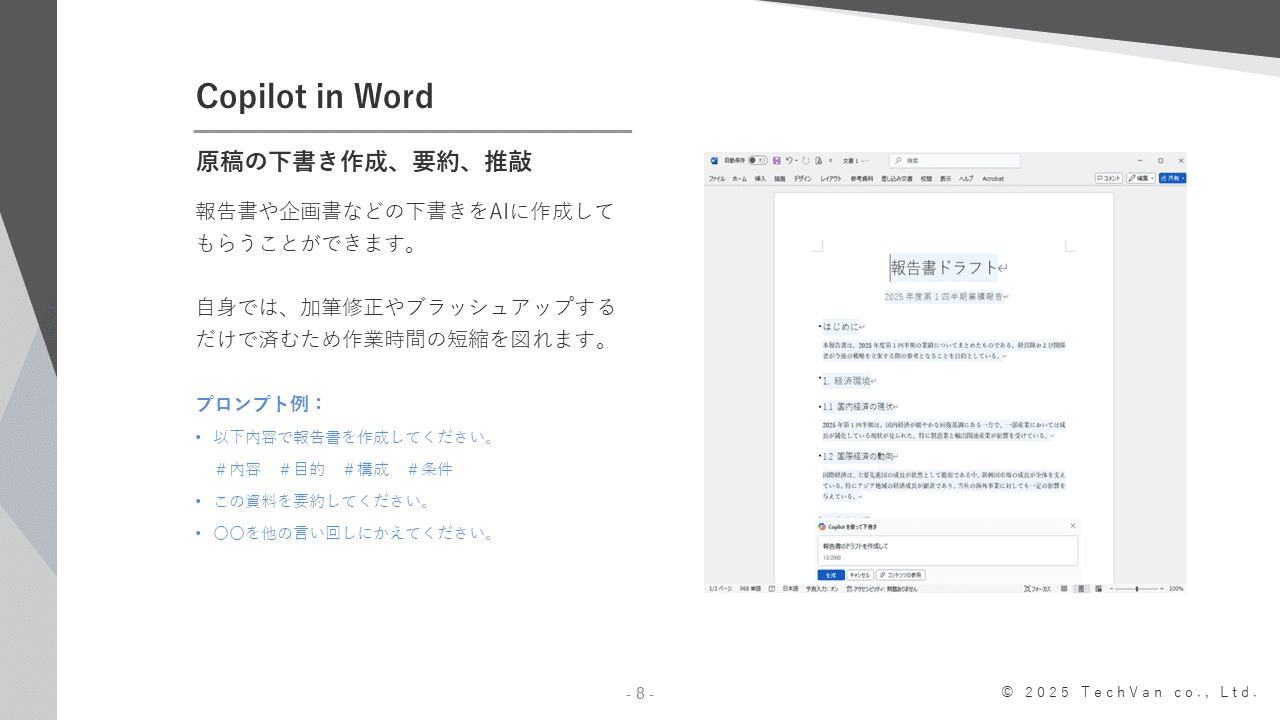

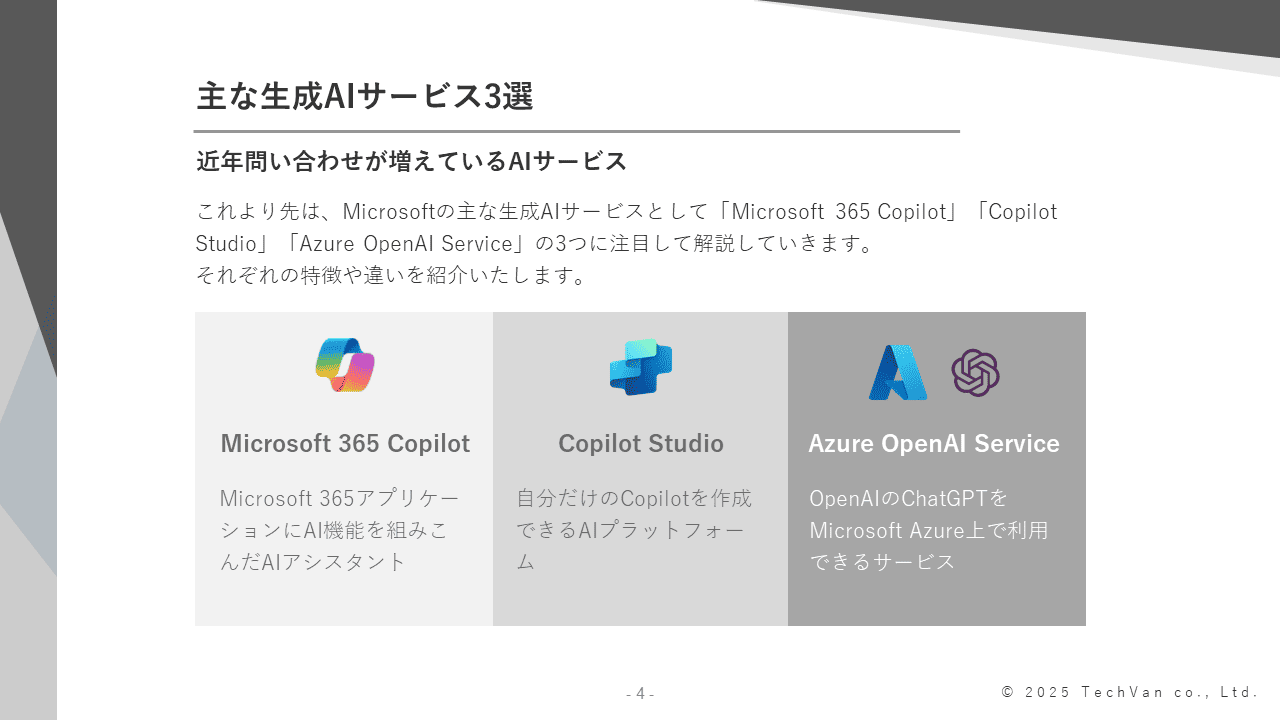

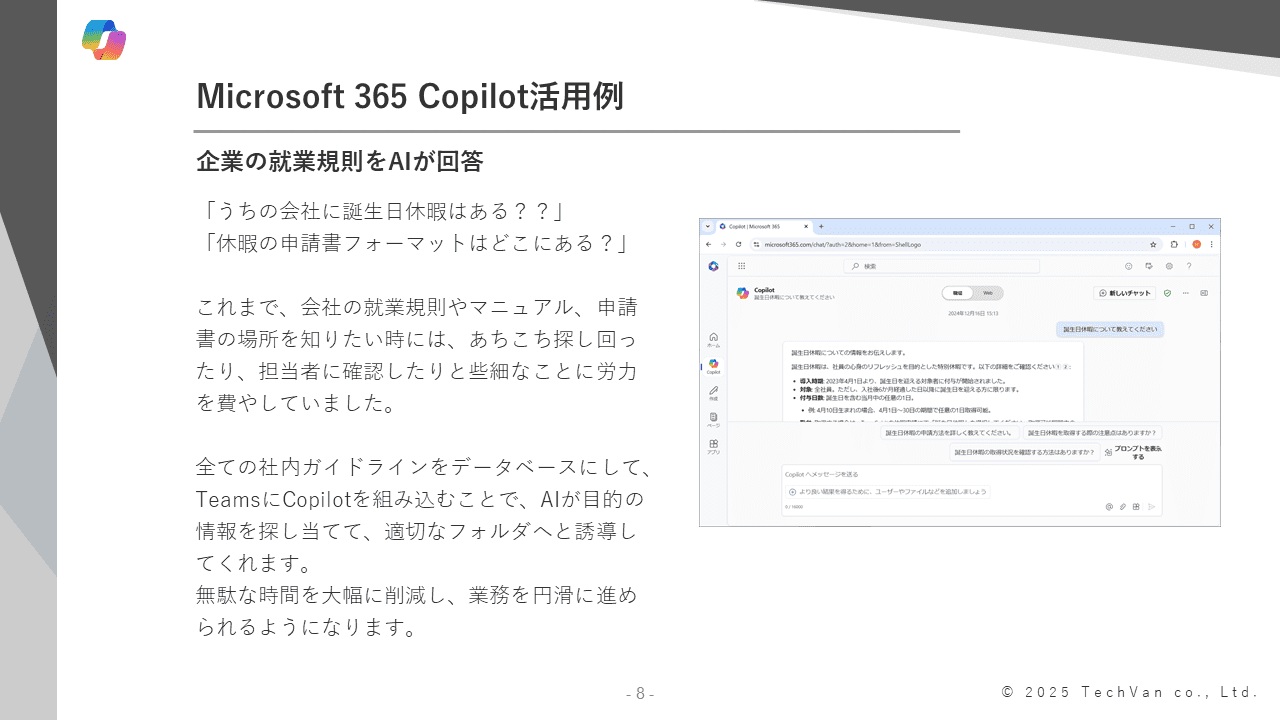

Microsoft 365 Copilot/Copilot Studio/Azure OpenAI Serviceを徹底比較

次世代のビジネスを切り拓くAIエージェント

※本記事の内容は2025年11月時点のものです。Microsoftの仕様や利用環境は変更する場合があります。